|

|

|

◆ ――原発再稼働の経済と政治――

経済産業省専門家会議「2030年度電源構成」の分析と批判 渡辺悦司 |

――原発再稼働の経済と政治――

経済産業省専門家会議「2030年度電源構成」の分析と批判

|

渡辺悦司

2015年7月27日 |

目次に戻る

第1章 経産省2030年電源構成案が想定する事故確率

――計画通り46基稼働すれば「22年に1回」の頻度で福島原発事故ような過酷事故が繰り返されるという前提で立案されている

この章の目次

1.事故確率1基あたり「4000炉・年に1回」の本当の意味

2.苛酷事故確率についての政府文書の説明

3.政府想定の事故確率の検証――立地点ベースの事故頻度実績の計算

4.政府が想定する事故確率の整理

5.事故確率を大きくするその他の諸要因

6.安全への基本的考え方と事故確率の意味の根本的変化

7.経団連「エネルギーミックス」プランの役割と財界の責任

8.チェルノブイリ事故と社会主義崩壊以後の東欧の人口動態

9.結論

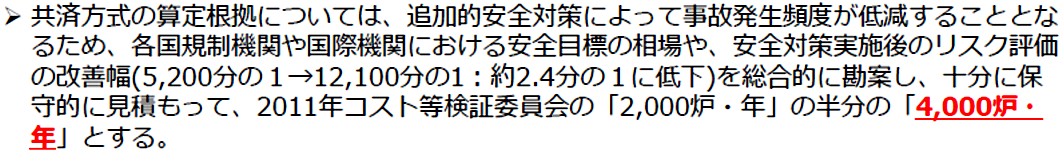

2030年度電源構成案は、原発の過酷事故(すなわちスリーマイル島原発事故、チェルノブイリ原発事故、福島第1原発事故などのような重大事故)の起こる確率を1基あたり「4000炉・年に1回」と想定している。該当箇所を引用しておこう。

引用1:電源構成案で想定された事故確率

(画像をクリックすると拡大します)

では、この4000炉・年とはどんな意味をもつのであろうか?

1.事故確率1基あたり「4000炉・年に1回」の本当の意味

これに関して国会福島原発事故調査委員会のメンバーでもあった吉岡斉九州大学教授は、『東洋経済』オンラインでのインタビューで、極めて重要な指摘をしており、注目される。

「(編集部の問い)今回の原発コストの試算では、追加的安全対策費用が増えた一方、安全対策の強化で過酷事故発生の確率は前回試算(1基当たり2000年に1回、50基では40年に1回)から半分(1基当たり4000年に1回)に低下すると想定し、事故リスク対応費用が減少する形になりました。

(吉岡氏の答え)発生確率が2分の1になるという根拠も疑わしいが、たとえ半分になったとしても数十基が稼働し続けるならば発生確率は低くない。原発はそれだけの事故リスクがあるということを改めて認識すべきだ。」(文献10)

つまり、過酷事故発生確率を半分に引き下げる「根拠は疑わしく」、また半分としてもその確率(政府の計画通り46基運転とすると87年に1回に相当する)は決して「低くない」というまったく正しい指摘である。われわれはこの内容にさらに次の点を付け加えたいと考える。

なによりもまず、原発の過酷事故を確率的に考えてコスト計算していくという考え方そのものが、「福島のような原発事故を決して起こしてはならない」という基本理念の真っ向からの否定である。それは、原発事故は「起こる」ものであり「起きてもよい」「起こしてもよい」という前提に立って、その上に原発を再稼働し再度推進するという路線であり、一段と露骨な原発推進の論理である。しかし、この根本的な点での批判はしばらく置いておこう。ここでは、まず最初に、この過酷事故確率あるいは頻度の具体的数字を問題にし、吉岡氏のインタビューで言われている過酷事故発生の確率の「前回試算」の内容を検討してみよう。

言及されている数字は、内閣府原子力政策担当室(当時)「原子力発電所の事故リスクコストの試算 原子力発電・核燃料サイクル技術等検証小委員会(第3回)」(2011年10月25日付)および原子力委員会(当時)「核燃料サイクルコスト、事故リスクコストの試算について(見解)」(2011年11月10日付)の文書記載のものであろう(文献4、5)。そこでは、過酷事故発生頻度の確率について「1基当たり2000年に1回」(あるいは「2000炉・年」)という評価がなされている。だが、それは「モデルプラント」に対して仮想的に計算された事故確率であって(同文書では「算定根拠(炉・年)」と呼ばれている)、実際の事故確率ではない。実際の発生実績に基づく数値(政府文書では「商業炉シビアアクシデント発生実績」と呼ばれている)は、原発50基を稼働した場合に「10年に1回の頻度に相当」するとされている。すなわち、同文書における「モデルプラント」に対する「2000炉・年」の事故確率とは、福島事故の「実績」に基づいて計算すれば、現存する原発1基あたりでは「500炉・年」のことであり、50基を運転した場合には「10年に1回」の頻度で過酷事故が起こる確率である。この点は明確に政府文書に記載されている。以下に少し長くなるが引用しておこう。なお同文書は現在も日本政府の公式ホームページに掲載されている。ぜひ参照されたい。

PAGETOP

2.苛酷事故確率についての政府文書の説明

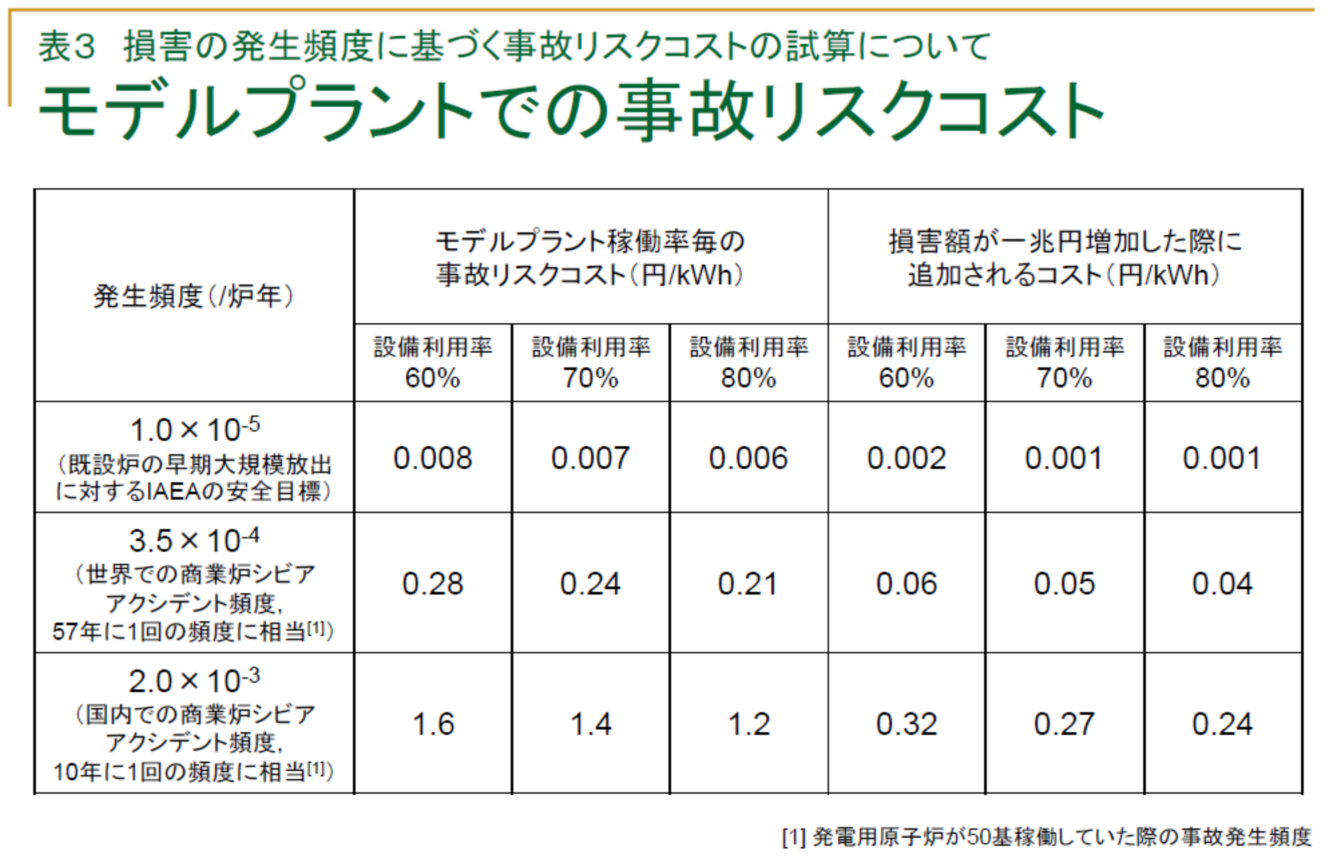

引用2:確率は現実の原発ではなく「モデルプラント」を「想定」して計算されている

(画像をクリックすると拡大します)

注記:ここで言うモデルプラントとは、東北電力東通原発1号、中部電力浜岡原発5号、北陸電力志賀原発2号、北海道電力泊原発3号から想定した仮想の原発である

内閣府原子力政策担当室(当時)「原子力発電所の事故リスクコストの試算」 原子力発電・核燃料サイクル技術等検証小委員会(第3回)」2011年10月25日

引用3:福島原発事故までの日本の全原発の稼働実績は廃止プラントも含め約1500炉・年である

(画像をクリックすると拡大します)

注記:備考一番上の欄にある1494炉・年が福島原発事故までの日本の全原発の運転年数である。福島事故を3基の事故と計算すると1基あたり約500炉・年となり、50基に対しては約10年の頻度となることが分かる(次の表参照)。

内閣府原子力政策担当室(当時)「原子力発電所の事故リスクコストの試算」 原子力発電・核燃料サイクル技術等検証小委員会(第3回)」2011年10月25日

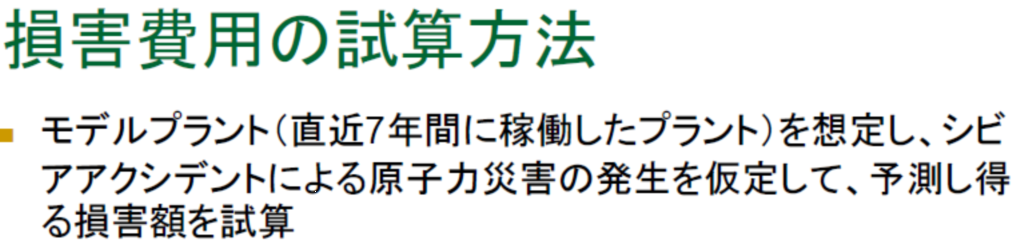

引用4:「モデルプラント」での事故リスク「2000炉・年」は「現実の」原発では「50基稼働」で「10年に1回」の「シビアアクシデント(過酷事故)頻度に相当」する

(画像をクリックすると拡大します)

注記:一番左の欄最下列の括弧内の括弧内の注記に注目のこと。表の下に記されている原表の注[1]も注目のこと。

原子力委員会(当時)「核燃料サイクルコスト、事故リスクコストの試算について(見解)」2011年11月10日付

引用5:当該箇所を拡大してみよう。

すなわち、政府の委員会自身が、「シビアアクシデント発生実績」すなわち福島原発事故の現実の経験から計算すると「商業炉シビアアクシデント頻度」が「10年に1回」にならざるを得ないという計算結果を、報告書に正式に記載していた。これが事実である。このことを疑う向きもあるかもしれないので、この政府コスト等検証委員会の2011年報告に関する新聞報道を読売新聞から引用しておこう。読売新聞は露骨な原発推進の論調で知られており、同紙が脱原発の主張に有利になる方向でバイアスをかけて報道した可能性があると考える人は(この反対ならともかく)おそらくいないであろう。

引用6:「過酷事故確率が500年に1回」とする読売新聞の報道

「原子力発電所事故に伴う損害額などを試算する内閣府原子力委員会の小委員会(座長=鈴木達治郎・原子力委員長代理)は[2011年10月]25日、日本の原発が過酷事故を起こす確率は最大で500年に1回で、1基あたりの標準的な損害額は3兆8878億円、将来の損害に備えるために必要な費用は、従来の発電コストの約2割にあたる1キロ・ワット時あたり1.1円とする試算を発表した。…

日本の原発が事故を起こす確率は、全国の原発がこれまでに延べ時間数で1400年あまり稼働してきたなかで福島第一原発1~3号機が過酷事故を起こしたことを根拠に、『500年に1回』と算定。…」

「原発事故コスト 従来の発電費用の2割」2011年10月25日13時54分 読売新聞オンライン

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111025-OYT1T00701.htm

(上記は閲覧当時のサイトであるが、同記事は現在も以下のサイトで閲覧可能である)

この新聞記事でも、政府が試算した「日本の原発が過酷事故を起こす確率」は「500年に1回」すなわち「500炉・年」とはっきり記されている。これは50基を運転したとすると、事故確率は「10年に1回」の頻度であり、10年ごとに福島原発事故のような破局的事故が起きるリスクが高いことを意味する。

吉岡斉氏の議論に戻ると、これが『東洋経済』編集部がいう政府「前回試算」の「モデルプラント」ベースの「2000炉・年」という数字の具体的内容である。

つまり、今回の電源構成案の「モデルプラント」ベースで「4000炉・年」という数値は、2011年の政府見解から「たとえ半分になったとしても」50基稼働すると「20年に1回」福島事故のような過酷事故が生じる確率ということである。電源構成案の想定通り46基稼働すると「22年に1回」ということである。つまり、経済産業省の案は(数字そのものの妥当性は今は問題にしないにしても)「約20年ごとに福島規模の原発事故が起こる」ことを想定し、それを前提に原発の再稼働と核燃料サイクル推進を行っていくという計画であるということができる。すなわち、政府案は2030年代半ばには次の福島クラスの重大事故が再発する確率的リスクをいわば前提にして、原発の大々的再稼働を計画していると言っても過言ではない。

いまもし、事故確率が2011年の政府文書のレベル(「50基で10年に1回」)に近ければ、電源構成案が目標としている46基稼働では「11年に1回」過酷事故が起こることになってしまう。これだと、目標年次の2030年度以前に次の福島事故クラスの重大事故が起こってしまうリスク事態を、2030年度を目標年次とする電源計画が想定しているということになってしまう。

いずれにしろ政府の2030年度電源構成案が正常な神経で立案されているのかどうか疑わしめる内容と言うほかない。

PAGETOP

3.政府想定の事故確率の検証――立地点ベースの事故頻度実績の計算

原発立地点について福島事故のような重大事故を引き起こす自然災害(地震・津波)に襲われる確率あるいは政府の言う「頻度実績」は、容易に計算することができる。下の表1のように、各原発立地点につき福島原発事故までの存在年数を合計すると約543年である。これが1立地点あたりの過酷事故の頻度実績である。それを立地地点数18カ所で割れば、全原発立地点あたりの自然災害(地震・津波)による事故確率が計算でき、それは約30年に1回となる。

これは、上記の政府の推計において、福島事故を1事故と計算した場合とちょうど同じ頻度である。福島事故を3事故とすると事故頻度は10年に1回である。すなわち上記の政府の2011年の事故リスクの推計(500炉・年)が決して不自然な数値ではなく、反対にきわめて当然の常識的な数値であることを示している。また、それを仮想の「モデルプラント」に対して推計した2000炉・年や4000炉・年という数字の方が(それでも十分に危険であるが)、人為的に加工された架空かつ虚偽の数字であり、人々を欺す欺瞞的性格を疑わしめるものであることを示している。

表2 原発立地点の存在期間による重大事故確率の概算

| 原発立地点 |

完工時期 |

福島事故までの存在期間 |

| 泊 |

1989年6月22日 |

22年264日 |

| 東通 |

2005年12月8日 |

6年34日 |

| 女川 |

1984年6月1日 |

26年283日 |

| 福島第2 |

1982年4月20日 |

39年350日 |

| 福島第1 |

1971年3月26日 |

39年350日 |

| 柏崎刈羽 |

1985年9月18日 |

25年174日 |

| 志賀 |

1993年7月30日 |

17年224日 |

| 東海 |

1966年7月25日 |

44年229日 |

| 浜岡 |

1976年3月17日 |

34年359日 |

| 敦賀 |

1970年3月14日 |

40年362日 |

| 美浜 |

1970年11月28日 |

40年103日 |

| 高浜 |

1974年11月14日 |

36年117日 |

| もんじゅ |

1995年8月29日 |

15年194日 |

| 大飯 |

1979年3月27日 |

31年349日 |

| 島根 |

1974年3月29日 |

36年347日 |

| 伊方 |

1979年9月30日 |

31年162日 |

| 玄海 |

1975年10月15日 |

35年147日 |

| 川内 |

1984年7月4日 |

26年250日 |

| 以上合計 |

|

542年258日 |

| 重大事故確率 |

542.7年÷18立地点 |

30.15年に1回 |

Wikipedia各項目より筆者計算。福島事故発生は2011年3月11日とした。閏年は考慮していない。新型転換炉「ふげん」(1978.3.20~2003.3.29に存在、現在廃炉作業中)は敦賀原子力発電所に併設されており、立地点は敦賀とした。なお、単純計算して事故以前の日本の原発存在期間を1966年からの45年間ととっても、苛酷事故実績頻度は45年になり、上で計算した30年とそれほど大きな隔たりはない。

ここで試算した1立地点当たり「約30年に1回」、原発1基当たり「10年に1回」という確率は、政府の「原子力損害賠償責任保険」の保険料率計算における事故確率によっても検証できる。同保険料は「一工場若しくは一事業所当たり」で計算されている。なお、福島原発以後、2012年1月に、保険料はそれまでの7倍に引き上げられた。

引用7:「原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令」における補償料率

「原子力損害賠償補償契約に関する法律」第6条「補償料の額は、一年当たり、補償契約金額に補償損失の発生の見込み、補償契約に関する国の事務取扱費等を勘案して政令で定める料率を乗じて得た金額に相当する金額とする。」

この「料率」は、「原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令」において規定されており、その第3条第2項「原子力損害の賠償に関する法律施行令第二条の表第一号に規定する熱出力が一万キロワットを超える原子炉の運転に係る補償契約 一万分の二十」。この条項は2012年4月1日から実施された。

出典:原子力損害賠償補償契約に関する法律

原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE045.html

「このサイトは現在では削除されて、見ることができなくなっている」2018/01/07閲覧

この件に関する解説は以下のサイトにある。

http://blog.goo.ne.jp/syokunin-2008/e/efd19d32948cbe1a8fc10625bc1a2063

ここで「1万分の20」を乗じるということは、最大補償損失の発生する確率が「500年に1回」すなわち「500事業所・年」に相当するということである。事業所は立地点とほぼ同じであるから、18箇所で計算すると約28年に1回の最大事故確率となる。この数字はわれわれの計算(30年に1回)とほぼ一致する。また、原子炉が1基しかない「事業所」でも「1万分の20」であると理解すれば、原子炉1基あたり「500炉・年」(10年に1回)とも解釈することができる(この点は後述)。

なお、アーニー・ガンダーセン氏は、世界的に見れば、この35年間で5基の原発がメルトダウンを起こしたのだから、重大事故頻度は7年であると主張している(文献42)。これを採ると、世界に原発は400基ほどあるので、1基当たりは2800炉・年、日本について50基では56炉・年ということになる。政府の2011年報告の表3(上記引用4)の下から2段目「57年に1回の頻度」に対応する。したがって、福島事故を1事故としても3事故としても、日本における事故頻度は世界平均の事故頻度よりもおよそ2~6倍も高いということができる。

PAGETOP

4.政府が想定する事故確率の整理

いろいろの数字が出てきてややこしいので整理しておこう。下の表2を左下から時計回りに見ていただきたい。

政府が想定している原発の過酷事故頻度(確率)は、今回の案(2015年4月)の数字[(1)段]と、同案が基礎として依拠している2011年報告書の数字[(2)段]と2つの推計がある。

さらにこの2011年文書では、数字は2本立てであって、「モデルプラント」をベースとする数字[A列]と、それに対応する現実の「過酷事故発生実績」をベースとする数字[B列]とが併記されている。

後者にも福島原発事故を1事故とする評価[①]と3事故とする評価[②]がある。

ここまで見て今回の電源構成案に帰ると、そこでは2011年報告書の「モデルプラント」ベースの数字[A(2)]だけが記載されており、「発生実績」ベースの数字[B(1)に対応]は公表されていない(ようである)。

ただこれは容易に計算できる。これら数字を列挙してみると以下の通りである(以下「→」以降は筆者の計算である)。

[下段左の欄A(2)]今回の「2030年度電源構成案」の「事故発生頻度」あるいは「事故リスク」は「4000炉・年」(「モデルプラント」となる原発1基を4000年運転すると1回過酷事故が発生する)→ 46基運転として計算すると87年に1回となる。

[上段左の欄A(1)]同案の基礎となった「2011年コスト等検証委員会」の想定した「事故発生頻度」あるいは「算定根拠」は「2000炉・年」(モデルプラント1基について2000年運転すると1回)すなわち「50基運転で40年に1回」。

[上段右の欄B(1)]上の「2000炉・年」に対応する「2011年コスト等検証委員会」が計算した日本における実際の、すなわち「発生実績」ベースの事故リスク、あるいは「シビアアクシデントの発生実績」には2つの数字があがっている。

① 福島原発事故を1事故と評価すると「1494炉・年」(福島原発事故までに存在した原発の総運転年数)→ 50基運転で約30年に1回。これは筆者が原発立地点の存在年数から計算した数字(表1)とぴったり一致する。

② 福島原発事故を3事故と評価する(稼働中の原発3基が事故を起こしたのでそれぞれ別な事故と評価する)と「500炉・年」(福島原発事故までに日本に存在した原発の総運転年数÷3)すなわち「50基運転で10年に1回」 → 同委員会は1事故ではなく3事故とするこちらの数字を表に記載している。

[下段右の欄B(2)]「2030年度電源構成案」の想定する実際の原発の事故確率、つまり「発生実績」ベースの事故発生頻度、つまり「2011年コスト等検証委員会」の上記B(1)の②にあたる数字は、同案には見当たらないようである → ただこれは簡単に計算でき、2011年報告書の半分として(「2000炉・年」から「4000炉・年」にリスクを半分に評価しているので)、50基運転で20年に1回、今回の計画46基運転では22年に1回の頻度になる。

事情に疎い一般人ならともかく、政府委員会に所属する専門家たちが、このような事情を知らなかったとは考えにくい。彼らも、また大手マスコミの記者たちも、知っていながらこの事実に口をつぐんでいるとしたら、許しがたい行為というほかない。

表3 政府各委員会の過酷事故確率の推計の一覧(「→」以降は筆者の計算)

| 事故確率を算定した政府報告書(発表年) |

A.仮想の「モデルプラント」に対して計算された頻度 |

B.現実の「過酷事故発生実績」に基づいて計算された頻度 |

| (1)コスト等検証委員会報告書(2011年10/11月) |

2000炉・年(「モデルプラント」の原発1基について2000年運転すると1回の過酷事故)すなわち50基運転で40年に1回と記載されている |

①福島原発事故を1事故と評価すると:1500炉・年(福島原発事故までに日本にあった原発の総運転年数を実数で計算)→ 50基運転で30年に1回となる(筆者が原発立地点の存在年数から計算した数字と一致)

②福島原発事故を3事故と評価すると:500炉・年(福島原発事故までに日本にあった原発の総運転年数1500炉・年÷3)すなわち50基運転で10年に1回と記載されている → 文書の表の記載ではこの3事故の方の数字を採用している |

| (2)2030年度電源構成案(2015年4月) |

4000炉・年(「モデルプラント」の原発1基について4000年運転すると1回の過酷事故、2011年報告書の2000炉・年の半分としって推定している)→ 46基運転として計算すると87年に1回となる |

数字の記載なし → 2011年報告書の半分として簡単に計算でき、2011年報告書の表に記載されている②では46基運転で22年に1回となる |

政府の各文書によって筆者が作成。左下から時計回りに見ていただきたい。

PAGETOP

5.事故確率を大きくするその他の諸要因

電源構成案では、想定される「モデルプラント」について、福島事故の経験を踏まえて事故対策が進み事故確率が2.4分の1に「低減すると推定」している。だが、反対に、現実の事故確率を増大させる一連の諸要因はまったく顧慮されていない。いくつか上げてみよう。

(1)20基を越える多数の老朽原発を設備年齢40年を越えて60年まで使うならば、当然事故リスクは増大するであろう。このことは、原子炉や配管などの放射線による脆性劣化が進んでいること、鉄筋コンクリート構造物の経年劣化による脆弱化が避けられないこと、1980年以前に稼働開始した原発では配線の被覆に可燃性素材が使われており火災の危険が高いことなどを考えただけで明らかであろう。

(2)多数の原発が稼働される場合、たとえ政府委員会の言う「モデルプラント」のような事故確率の低い新しいプラントが少数(4基+新設3基)あったと仮定しても、全体の事故確率は、その本質上、運転される原発の中で最も危険度が高く事故確率の高い多くの老朽プラント(39基)によって支配され決定される。その意味では、同案は事故確率計算にあたって、最も危険度の低い原発ではなく、最も危険度の高い原発を「モデルプラント」とすべきであったのである。

(3)政府推計の事故確率は、事故が原発の運転時にだけ起こることを前提にしているが、原発は、福島第一原発4号機の爆発(その詳細は未解明である)のように、稼働していなくても事故が起こる危険がある。また、使用済燃料プールの地震・津波に対する脆弱な構造を考慮すると、原発の稼働・非稼働にかかわらず事故の確率を考えなければならないことは明らかである。

(4)日本列島とその周辺が、地震や火山活動について、激しい地殻変動の歴史的時期に入った可能性が指摘されている。その結果として当然、原発事故確率も上昇が予測される。

(5)後に詳述するが(本書第5章第3節)、近年、財界サイドの経済誌によって、日本の重電・原発メーカーの技術劣化が指摘されている(文献33、35、38)。とくに、日立・三菱製の機器で、発電用タービン・ブレード損傷(浜岡、島根、志賀原発など)や蒸気発生器の細管の振動による破断(米サンオノフレ原発)など、重大事故に繋がりかねない深刻なトラブルが頻発している。このような技術劣化が生じているとすれば、原発の事故確率も必然的に上昇していると考えるべきである。

(6)あわせて言えば、電源構成案には、使用済核燃料の「全量の」再処理方針が表明されている(下に引用)。つまり高速増殖炉「もんじゅ」の再稼働と六ヶ所村核燃料サイクル基地の全面的稼働を行うという方針が明記されているといってよい。これら核施設は原発以上に危険であり、事故リスクも高いことが当然予想され、これらを稼働させた場合、想定される事故確率はさらに高くなるはずである。だが政府の電源構成案ではその検討はなされていない。

引用8:使用済核燃料の全量再処理と核燃料サイクルの推進という方針の表明

(画像をクリックすると拡大します)

総合資源エネルギー調査会 長期エネルギー需給見通し小委員会 発電コストワーキンググループ「長期エネルギー需給見通し小委員会に対する発電コスト等の検証に関する報告(案)」2015年4月

これらのことから必然的に導かれるのは、電源構成案のように日本における原発の苛酷事故リスクが福島事故後の対応策によって顕著に低下したと評価することはできないということ、日本における原発稼働の歴史的経験から計算される過酷事故確率が極めて高いということである。政府の想定しているどの数字をとっても、50基稼働として「実績」ベースでおよそ10年に1回、20年に1回、30年に1回のどの数字であったとしても、また「モデルプラント」ベースでおよそ40年に1回、80年に1回であったとしても、この結論は変わらない。また、われわれの計算のように原発重大事故を引き起こす自然災害の確率が18立地点で30年に1回であったとしても、同じことである。これらはすべて「いつ起こってもおかしくない」程度の確率であるといえる。

政府が想定する「モデルプラント」ベースの事故確率(4000炉・年)でさえも、IAEAの掲げる国際的な安全目標値を大きく越えてしまっている(「大規模放出頻度」10万炉・年はおろか一般的な「炉心損傷頻度」1万炉・年をも)。そのような、危険性が確率的に実証されている原発を、それを承知の上で稼働することは、皮肉にも、世界的な原発推進を目的としている国際機関の基準にさえも公然と違反し、その規制と権威とを赤裸々に踏みにじることになるであろう。政府の想定する事故確率からだけでも、日本において原発を稼働することには福島規模の破局的事故を繰り返し引き起こす極めて大きいリスクがあり、「あらゆる原発は運転してはならない」という結論以外の結論は出てこない。

PAGETOP

6.安全への基本的考え方と事故確率の意味の根本的変化

以上を総括すると、経済産業省の「2030年度電源構成案」には、原発の安全性についての政府の根本的な路線変更がある。すなわち同案は「原発は安全であって事故は起きない」と言っているのではない、あるいは「事故を決して起こしてはならない」と言っているのでもない、「事故は確率的に起きる」「事故は事業者の責任であって政府には主な責任はない」と言っているのだということが分かる。「2030年度電源構成案」には次の1節があり、この方針が端的に表現されている。

引用9:電源構成案の事故に関する基本的な考え方

(画像をクリックすると拡大します)

出典:「長期エネルギー需給見通し骨子(案)関連資料」

だから事故費用は「コストとして」算定しておけばそれでよいというのが経産省案の基本的立場である。しかも、このコストには住民の健康被害に対する賠償はまったく算入されていない。過酷事故が起こっても「健康被害はない」という評価なのである。また、福島のような原発の重大事故が起これば、もはや賠償や事故対応コストによっては「取り返しの付かない」損害や被害が出ることへの、金銭的な補償や対応の枠組みそのものを越えてしまう破壊が生じることへの意識や配慮はまったく表明されていない。

これは、検察が事故を起こした東電や関連官庁担当者を不起訴処分としたとあわせて、恐ろしい無責任状態であり、電力会社に「事故を起こしてもよい」「事故を起こしても責任を取らなくてよい」という示唆を与える重大なモラル・ハザードである。それどころではない。過酷事故を想定して原発を大規模再稼働させようとしている点で、もはや今後起こる可能性のある原発事故は決して「想定外の結果」ということにはならない。「苛酷事故が起こることを想定して原発を稼働すべきだ」と公言していると言っても過言ではない。

つまり原発の事故確率の意味が根本的に変わってしまった点に注意が必要である。福島原発事故以前には、原発の事故確率は、IAEAに従って重大事故頻度(「早期大規模放出頻度」)は1基に対して「10万年に1回」、50基運転の場合で「2000年に1回」とされ、いわば近い将来生じる可能性がゼロに近いことの根拠の1つとされてきた。それは「安全神話」の不可分の構成部分であったといえる。しかし、今や状況は根底から変化した。政府の電源構成案では、事故確率は、それほど遠くない時期に、確率的にではあれ必然的に、過酷事故が生じると想定し、そのような巨大なリスクを国民に無理矢理押しつけ受忍することを強要する道具になっていると言える。

日本経済新聞の滝順一編集委員は、経産省の電源構成案が決定された6月1日に「『まさか』への備えはあるか」と題する論説を日本経済新聞紙上に掲載し、「原発の再稼働を目指す電力会社に『まさか』への備えはあるだろうか」という問題をはっきりと提起したが、それは当然である。この論説は、原発再稼働をめぐって「規制基準を超えた事態」への備えが電力会社の「自主的な」取り組みに委ねられている(すなわち実質上行われていない)現状の危険性を訴えている(文献16)。それは、過酷事故を起こすことを想定した再稼働という事態に直裁に危機感を表明した、極めて時宜にかなった優れた問題提起である。全体としては原発推進論を基調とする日本経済新聞がそのような論説を編集委員名で掲載した事実に注目しなければならない。ただ、滝氏があわせて指摘しなければならなかったのは、政府案におけるこの「まさか」の想定頻度である。

電源構成案は、この「まさか」の事態が、福島事故のような大量の放射能を放出する破局的事故が、「事故実績」ベースではおよそ20数年ごとに(可能性としては10数年ごとに)反復されることを想定し前提としている。それを、安全で事故対策の進んだと想定した「モデルプラント」1基について計算すれば「4000年に1回」となるとして人々を慰めようとしているようにも見えるが、現実の想定数字は計画通り46基稼働するなら「22年に1回」である。政府の電源構成案は、20数年周期の過酷事故の反復を前提に、原発を大々的に再稼働し、原発を新増設・リプレースし、「もんじゅ」も核燃料サイクルも稼働し、日本国民を放出放射能によって大量にしかも何度も繰り返し被曝させ、いわば日本全国の原発が事故によって使えなくなるまで原発を推進しようという計画であるといっても過言ではない。

PAGETOP

7.経団連「エネルギーミックス」プランの役割と財界の責任

この経済産業省の電源構成案は、日本経団連のまとめた「新たなエネルギーミックスの策定に向けて2015」(文献7、8)をベースとして策定されていると考えられる。経団連案は「原子力比率が高いほど+再エネ比率が低いほど経済に好影響を与える(悪影響を与えない)」という主張を基軸としている。経団連案は原発比率を25%以上とするよう勧告しており、政府案の自家発電分を除いた原発比率24%とほとんど一致している。核燃料の再処理・核燃料サイクル推進という点でも政府案と同じである。政府の電源構成案をまとめた委員会の責任者、コマツ相談役坂根正弘氏は、財界首脳の1人であり、日本経団連の元の評議員会副議長あるいは環境安全委員長であった。

坂根氏は日本経済新聞に「100年先の資源枯渇を見越して」という論説を書いている(2015年5月21日付)。化石燃料の多くだけでなくウランまでが枯渇する「100年先を見越して」「核燃料サイクルを含めて原子力エネルギーを使う」べきであるという主張であるが、原発の全面推進方針のもつ事故リスクについては口を閉ざしている。それだけでない。坂根氏は、『中央公論』誌に寄せたインタビュー記事においては、原発再稼働をめぐって「安全神話を再び蘇らせてはならない」と主張し、「100%安全・安心」という「お墨付き」を住民に与えることなく再稼働を行なうように進言している(文献6)。

坂根氏の言っている「100年」単位でとれば、坂根氏が委員長として作成した政府案は、実は、福島原発事故クラスの原発事故が100年間に4から5回程度起きることを「見越して」作成されている。坂根氏は同委員会の責任者として、この事故リスク計算について知らなかったとは言えないはずである。坂根氏は「安全神話の克服」を訴えているのだから、事故確率についても当然知っているのである。だが、肝心の数字について氏はまったく沈黙している。

元通産官僚・元経済企画庁長官であって、財界中枢に近く「電力会社に群がった原発文化人」の一人とされ、また維新の会のブレーンともされる評論家の堺屋太一氏も、週刊誌とのインタビューで「事故確率主義による『安全神話』からの脱却」を訴えている(文献42)。この点も重要であって、坂根氏だけでなく財界首脳層が苛酷事故の確率的反復を前提に原発を大規模に再稼働していく方向で一致していることを示している。堺氏は、原発即時ゼロを(まったく正当にも)主張する脱原発運動に対して、「どんなに規制基準を厳しくしても事故が起きる可能性はゼロにはならない」のだから「『原発即時ゼロ』しかない」という主張は「冷静な議論ではない」と批判する。「事故リスクは確率主義で考えるべき」であり、それに基づいて政府が「基本的考え方を改訂」し「安全指針を定める」べきであり、そうでなければ「本当の意味で『安全神話』からの脱却はできない」という。だが、これらの内容はすでに政府案の基本線になっており、その口移しに過ぎないように見える。だが、文脈からは肝心の具体的な事故確率あるいはその頻度年数が問題になる直前のところで、堺氏の議論はなぜか突然止まってしまう。具体的数字を提起しなければ「冷静な議論」は不可能である。具体的な事故確率数字には沈黙して、卑怯にも人々には知らせないまま、「冷静に」受忍だけして欲しいというわけなのだろうか。

しかし、政府文書に明記されている数字が鮮明に示しているように、政府・財界の意図通りに事が進めば、坂根氏の言う100年の間に日本全国の原発のうち4~5基程度(可能性としては9~10基)が福島原発と同じ運命をたどるという確率的なリスク――これが政府のエネルギー長期計画の大前提になっているのである。

思い起こせば、JR東海の葛西敬之氏(当時会長)には、福島原発事故の記憶がまだ生々しかった2012年に、原発事故によってたとえ交通事故死者と同程度の「年間5000人の犠牲者」が出たとしても、その程度のリスクは「覚悟を決めて」原発を推進していかなければならないと公然と主張する「勇気」(「蛮勇」というべきであろう)があった(文献9)。

葛西氏は「国益に背く『原発ゼロ』」と題された論説の中で言う。「人々の生活は多様なリスクと共存している。…要はどこまでリスクを制御・克服し、覚悟を決めて活用するかだ。…自動車は日本国内だけでも毎年5000人の事故死を出している。それでも自動車の利便性を人は捨てない。…原発も同じだ。事故被害の規模の大きさを考えれば四重五重の安全対策を施して事故を防ぎ、損害を封じなければならない。…逃げることなく問題を克服し、原子力を活用してこそ、日本の明るい未来が開ける。そしてそれは可能である」と。これは、例示の形ではあるが、福島原発事故の被害規模についての財界首脳による貴重な示唆である。

葛西氏の例示した数字に従って計算をしてみよう。単純にするために仮に50基稼働とすると、今後100年間には4回福島規模の原発事故が起きることになる。これまた単純化のため1回の事故ごとに、放射能汚染が全国各地に拡散し、年間の死者数が葛西氏の想定どおり5000人ずつ増えていくと仮定しよう。すると80~100年後には単純計算で毎年2万5000人規模の犠牲者が出ることになる。100年間で積算すれば合計150万人に上るであろう(20年ごとに10+20+30+40+50万人と増えていくので)。戦時に匹敵する「静かな大量殺戮」と言ってよい事態が生じるであろう(これは現在すでに始まっている可能性があるがこの点はここでは置いておこう)。

日本の人口は福島事故以前にすでに減少傾向に入っており、福島原発事故以後、減少幅は大きく加速している。国立社会保障・人口問題研究所の福島事故以前の数字に基づく研究(文献18)によれば、およそ100年後2110年の日本の人口は、出生・死亡とも中位推計で4286万人とされ、現状の約3分の1に減少すると予測されている(出生低位・死亡上位推計では3014万人と現状の4分の1に減少)。もし、そこにさらに4回の福島規模の原発事故と放射性物質の大量放出が日本各地の原発で繰り返されるならば、何が起こるかは明らかであろう。坂根氏ははっきりと「それでも」全面的原発・核燃料サイクル推進を強行するべきであると公然と主張するべきだったのだが、彼には葛西氏的「覚悟」はなかったようだ。いずれにしろ、これが財界首脳の人権感覚である。今回の電源構成案の策定にあたって財界の果たした役割もまた徹底的に追及されなければならない。

PAGETOP

8.チェルノブイリ事故と社会主義崩壊以後の東欧の人口動態

チェルノブイリ事故によって大きな健康被害を受けたウクライナでは、事故後現在までに人口が8人に1人の割合で急減した。ロシア、ベラルーシを加えるとチェルノブイリ事故後3国の合計で人口減少は1300万人以上に達した。その他の東欧諸国での人口減少も、2200万人以上であった。合計ではおよそ3500万人の減少が生じた。もちろんこの全体がチェルノブイリ事故に関連しているわけではないであろう。ヤブロコフはチェルノブイリ事故の人的被害を約100万人と推計しているが、これを見るとさらに多い可能性を考えなければならないかもしれない。しかし、日本で福島クラスの事故が何度も反復すれば、東欧の被害どころではない。現在の人口の減少傾向は破局的に加速しないわけにはいかないのは確実であろう。

表4 チェルノブイリ原発事故以後の東欧諸国の人口動向 (単位 万人)

|

| 国名 |

最高値(年) |

最低値/最新値(年) |

減少数(率) |

|

| チェルノブイリ近隣の3国 |

| |

| ウクライナ |

5,224(1993) |

4,554(2013減少続く) |

-670(-12.8%) |

| ベラルーシ |

1,024(1993) |

946(2012減少続く) |

-78(-7.6%) |

| ロシア |

14,854(1992) |

14,274(2008最低) |

-580(-3.9%) |

| |

|

|

|

| 小計 |

21,102 |

|

-1,327(-6.3%) |

|

| その他の東欧諸国(内戦に見舞われた旧ユーゴスラビアを除く) |

| |

| ブルガリア |

898(1988) |

728(2012減少続く) |

-170(-18.9%) |

| ルーマニア |

2,321(1990) |

1,904(2011減少続く) |

-417(-18.0%) |

| ハンガリー |

1,071(1980) |

993(2012減少続く) |

-65(-6.1%) |

|

[1,058(1985参考)] |

|

|

| ポーランド |

3,867(1998) |

1,020(2002最低) |

-16(-1.5%) |

| スロバキア |

[516(1985参考)] |

|

[人口減記録せず |

| ラトビア |

267(1985) |

298(2012減少続く) |

-63(-23.6%) |

| リトアニア |

370(1991) |

298(2012減少続く) |

-73(-19.7%) |

| エストニア |

157(1990) |

129(2012減少続く) |

-23(-14.6%) |

| |

|

|

|

| 小計 |

10,490

(スロバキアを含む) |

|

-882(-8.4%) |

|

| 以上諸国合計 |

31,592 |

|

-2,209 |

| 人口減少率 |

|

|

|

|

|

|

-7.0% |

|

出典:WikipediaウェッブサイトにあるDemographicsの各国の項目より計算(四捨五入があるので合計は一致しない)。2013年7月24日閲覧

PAGETOP

9.結論

以上検討したことから、次の結論が導かれる。

- この電源構成案は、無責任きわまりない半ば狂気と呼ぶほかない計画であって、およそ20年ごとの確率で反復する原発重大事故とそれによる国民の繰り返される大量被曝という破局的なリスクを前提とした計画になっている。それを実行すれば、その計画の想定通り、政府・財界自らが国と国民の存立そのものを脅かす破局的危機を人為的に作り出す結果になりかねない。

- しかも、想定どおり再度の破局的事故がおよそ20年ごとの頻度確率で繰り返される事態が生じた場合、事故は政府電源構成案の中に原発の「発電コスト」としてはっきりと想定され計算され計画された内容の帰結であるということになるであろう。決して「想定外」の「意図せざる結果」としてではない。その意味では、同案の実施によって次に起こる原発の重大事故は、政府・財界が「意図した結果」であるというほかない。政府は、福島原発事故がいまだに収束せず、福島県とその周辺や首都圏などの住民および多かれ少なかれ全国民の放射線被曝による健康影響が進んでいく中で、さらに破局的事故のおよそ20年程度ごとの反復を見込んだエネルギー計画を実行しようとしているのである。これは政府・財界による未必の故意による「国家的組織的犯罪行為」としか言いようがない。

- 政府の電源構成案は、すでに誰の目にも破綻と致命的な危険性が明らかになった原子力エネルギーを、致命的に大きなリスクを冒してでもあえて推進しようとする「集団自殺」(文献17)的計画であり、いわば太平洋戦争末期の絶望的攻撃計画にも等しい「原発特攻」「原発バンザイ突撃」「原発玉砕」計画であるといえる。もしそのような計画が実行され、その想定どおり100年間に4回の福島級原発事故が反復すれば、財界首脳が奇しくも示唆した評価によって計算してもおよそ150万人規模の犠牲者がでる事態が生じる危険性がある。現実には文字通り国と国民の存立そのものが根底から脅かされる破局的事態となるであろう。

- 政府の事故確率の試算から出てくる結論は、原発は一切稼働してはならずすべて直ちに廃棄に着手すべきであるということである。最低限必要なのは、何よりもまず政府が進めようとしている原発再稼働を何としても止め、この危険極まる電源構成案を撤回させることである。このような犯罪的ともいえるエネルギー計画を立案した責任者を厳罰に処し、全原発と核燃サイクルを全面的に廃棄し、再生可能エネルギーを半分以上に高めることを中心に2030年の電源構成を決めることである。

|

PAGETOP |

|

|

〒612-0066 京都市伏見区桃山羽柴長吉中町55-1 コーポ桃山105号室

tel/Fax:075-622-9870 e-mail:shimin_sokutei@yahoo.co.jp

|

|

|