「中学生・高校生のための放射線副読本」の問題点

|

山田耕作、渡辺悦司

2018年12月1日 |

目 次

1章 被曝被害の現実

1.「放射線副読本」は現実に存在する被曝被害を無視して、健康被害がないとしている

2章 内部被曝の科学

3章 低線量被曝と放射性微粒子の危険性

4章 トリチウムの危険性

付録

PDFで読む

1-5 放射線による健康への影響

(1)内部被ばくと外部被ばく

放射線を体に受けることを「放射線被ばく」といいます。放射性物質が体の外部にあり、体外から放射線を受けることを「外部被ばく」、放射性物質が体の内部にあり、体内から放射線を受けることを「内部被ばく」といいます。放射線を受けると人体を形作っている細胞に影響を与えますが、どのような影響が現れるかは、外部被ばく、内部被ばくといった被ばくの態様の違いや放射線の種類の違い等によって異なります。放射線による人の健康への影響の大きさは、人体が受けた放射線による影響の度合いを表す単位であるシーベルトで表すことで比較ができるようになります。例えば、1ミリシーベルトの外部被ばくと1ミリシーベルトの内部被ばくでは、人の健康への影響の大きさは、同等と見なせます。(p10) |

|

この「内部被曝と外部被曝」ではもっとも重要な体内に取りこまれた元素の臓器への取り込み(親和性)と蓄積の問題が一切無視されている。シーベルトが同じなら「健康への影響も同じ」というのがICRPや日本政府の主張である。この考えによれば古くから存在したカリウム40と原発事故で生じたセシウム137のシーベルトが同じなら健康への影響は同じとみなされている。現実に食品基準の説明においてセシウム137とカリウム40とをシーベルトに換算して比較している。しかし、これは正しくない。カリウム40は細胞膜にあるカリウムチャンネルを通じて自由に体内を移動するが人工のセシウムなどの放射性元素は血液やリンパ液に乗って体中を回り(水溶性と不溶性の微小粒子)、被曝を与え、さらに特定の臓器に取り込まれ、蓄積し、継続的に集中的・局所的な被曝を与えるのである。吸収した放射線のエネルギーを臓器全体の質量で平均したシーベルトはカリウムの場合やガンマ線の場合を除き、放射線の影響を正しく反映しない。アルファ(α)線やベータ(β)線はそれぞれ40ミクロンや数ミリの短い射程距離を持ち、狭い領域を集中的に被曝させるからである。さらに、次の3章で述べるように、人工の放射性原子の多くは不溶性の微粒子となっていることが報告されている。これはいっそう集中的・局所的な被曝を与えることになる。

前述したように、政府の放医研文書でさえ、細胞レベルでの局所的微視的な被曝線量(マイクロドシメトリ)では「低線量」の境界を0.2mSvとしている。これは、一般的な巨視的な環境での100~200mSvのおよそ1000分の1である。つまり、放射性微粒子による細胞レベルでの内部被曝の線量は、ベータ線・ガンマ線の場合、全身への外部被曝を問題としている場合のおよそ1000倍と評価しなければならないことを、政府の研究機関自体が認めているのである。

それ故、「放射線副読本」にある以下の表にあるICRPが評価した換算係数は放射線の影響を著しく過小に評価していることになる。さらにこの表によるとトリチウムはほとんど無害に見えるが、後に4章で見るように、この過小評価が世界のトリチウムによる被曝被害を拡大させたともいえる重大な誤りである。

食品中の放射性物質から受ける放射線の量の計算の例

係数(飲食物からの摂取 18歳以上の場合)[mSv/Bq]

| ヨウ素131 |

セシウム134 |

セシウム137 |

トリチウム |

カリウム40 |

| 0.000022 |

0.000019 |

0.000013 |

0.000000018 |

0.0000062 |

内部被ばくと活性酸素の脅威

「放射線副読本」は内部被曝も外部被曝もシーベルトが同じなら同等としている。しかし、これはICRPが自ら定義した吸収線量を照射線量で置き換えるという物理量を取り違えていることを基礎として、本来異なる被曝応答をシーベルトという非科学的な量で表すというICRPの間違った手法の結果なのである。被曝実態を空間的・時間的に具体的に見ていくと、何事も質と量の「両方」が問題なのである。質的な違いを無視し、「量だけ」を比較することは科学に反しており、この記述は教育の根本を歪めるものである。つまり、内部被曝と外部被曝の被曝実態の質的な違いを無視しているため、「放射線副読本」は外部被曝に比べて内部被曝が桁違いに危険であることが理解できないのである。

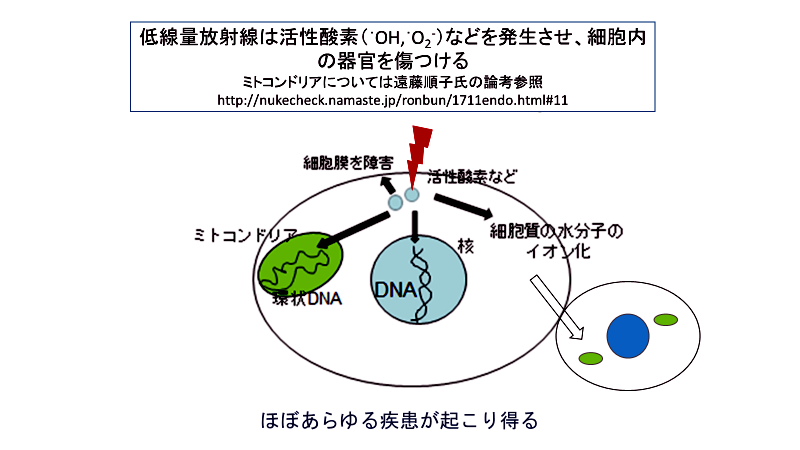

質的な違いを無視した結果の一つとして、「放射線副読本」はがんのみを被曝による病気としている。しかし、これはチェルノブイリ原発事故で明らかにされた「長寿命放射性核種体内取り込み症候群」という全身に及ぶ多様な疾患を考慮していないことになる。それらの疾患は、放射性微粒子からの内部被曝によって発生した、反応性の高い活性酸素やフリーラジカルによって、脂肪膜である細胞膜や核膜、さらに、ミトコンドリアの膜などが破壊されることを通じて発生する(付表参照)。活性酸素による細胞膜の障害をはじめて明らかにした実験は、ペトカウ効果と呼ばれている。そのような病気が世代を超えて継続することがわかってきたのである。

放射線感受性

また、「放射線副読本」は、個人個人の放射線に対する影響の受けやすさ(放射線感受性)の大きな違いを無視している。同じ線量で被曝しても、胎児や乳幼児、子どもや青年、女性、がん年齢に達した中高年、DNA修復に関連する遺伝子変異をもつ人々(ICRPでは1%未満、ECRRでは人口のおよそ6%)などは、平均値に対して被曝リスクが何倍何十倍も高いことがわかっている。また、これらの性質が諸個人で重複する場合(たとえば遺伝子変異を持つ女児など)、さらに感受性の相違の幅は大きくなる。「放射線副読本」は、これらの人々を同じ被曝「量」によって扱うことによって、このような放射線高感受性の人々の生きる権利、基本的人権を奪おうとしている。

※ 図をクリックすると、拡大します。

人工の放射性物質はカリウム40などの自然に存在する放射性物質に比べ、一層危険である。放射性微粒子を含む内部被曝はとりわけ危険である。しかも福島原発事故が放出した放射性微粒子には、水や酸や脂肪に溶けないガラス状の「不溶性放射性微粒子」が多く含まれ、このような特殊な性質の放射性微粒子が大量に環境中に放出されたのは歴史的に初めての事態である。欧州放射線リスク委員会(ECRR)の2010年勧告によれば、このような形態のセシウム137が体内に取り込まれた場合、外部被曝やカリウム40による内部被曝に比較して400倍~5万倍も危険であると推定されている。この点で人工の放射性物質による内部被曝を特に回避しなければならない。

以上のように、国際放射線防護委員会(ICRP)や国連科学委員会(UNSCEAR)などは内部被曝の人体影響を、一様分布を仮定して臓器全体で平均し、体重1kg当たりの吸収エネルギーとしているが、現実の内部被曝は局所的・集中的であり、著しい過小評価をもたらしていることが理解される。

| 100ミリシーベルト以上の放射線を人体が受けた場合には、がんになるリスクが上昇するということが科学的に明らかになっています。しかし、その程度について、国立がん研究センターの公表している資料によれば、100~200ミリシーベルトの放射線を受けたときのがん(固形がん)のリスクは1.08倍であり、これは1日に110gしか野菜を食べなかったときのリスク(1.06倍)や高塩分の食品を食べ続けたときのリスク(1.11~1.15倍)と同じ程度となっています。(p10) |

|

「放射線副読本」は発がんのリスクを広島・長崎の原爆の被曝調査に基づき、1.08(被曝による発がんリスクが8%増)にしているが、次の問題点がある。

(1)被曝リスクは広島・長崎の調査よりもっと高いことが明らかになってきた。例えば、医療被曝で被曝リスクは、10mSvごとにがんが3%増えた。100mSvだと30%、200mSvで60%の増加となる。間をとって45%増としても、8%の増加分が5.6倍になる。オーストラリアのCTによる小児がんでは4.5mSvの被曝でリスクが24%増えた。

(2)対照とするリスクの期間が相違している。リスクの比較で「野菜不足や塩分の取り過ぎ」は10年間継続した場合であるが、被曝の影響は生涯にわたるとして、50年や70年間のがんの発生やがん死をとっており、観察期間が異なる。それ故、それらの比較は本来信頼できない。そもそも野菜不足や塩分の取り過ぎの定量的な定義を厳密に指定しなければ科学ではない。それもせずに比較することは教育用の教材として不適切である。

(3)「野菜不足や塩分の取り過ぎ」のリスクを放射線被曝リスクと同じ50年に換算した場合、その比較リスクは1度の被曝での放射線「致死量」に到達する(1Svで数ヵ月以内での10%未満致死量の下限値、3Svで60日以内での半数致死量の下限値)。つまり、「野菜不足や塩分の取り過ぎ」で数ヶ月以内に死んでしまうことになる。このように質的に異なるものの間での比較そのものが無意味でありナンセンスなのである。

(4)そもそもこのような発がん要因を個々に切り離すことは複合的に起こるがんの発生と死を正しく解析していない。子どもたちに誤った理解をさせる。ネオニコチノイドなどの農薬との複合汚染も危険である。

| 原爆被爆生存者や小児がん治療生存者から生まれた子供たちを対象とした調査においては、人が放射線を受けた影響が、その人の子供に伝わるという遺伝性影響を示す根拠はこれまで報告されていません。(p10) |

|

「遺伝し、後の世代に継承されることが多い」が正しい。「放射線副読本」は科学的真実に反する宣言である。国連科学委員会は、2001年報告書において、「被ばく後第1世代」の「全遺伝リスク」を1万人・Svあたり30~47例としている。つまり、被曝すれば遺伝的影響が「ある」ことを公式に認めているのである。国際放射線防護委員会(ICRP)の2007年勧告も同じく遺伝的影響をリスクとして認めている(1万人・Svあたり4例)。これらは、もちろん著しい過小評価であるが、国連科学委員会もICRPもはっきり遺伝的影響は「ある」と判断しているわけである。

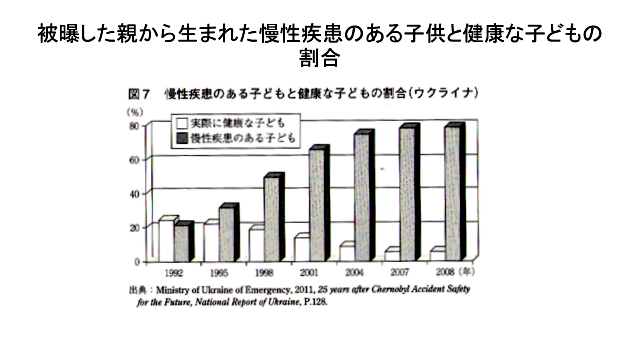

さらに言えば、遺伝的影響のような、数世代を経なければ明らかにならない事項を、最初から「ない」と断言することはデマに等しい。事故後32年を経たチェルノブイリでは被曝した親から生まれた子供に著しい健康被害が確認され、また先天異常も大量に確認され、慢性的な病気が幾世代にもわたって継続することが重大な社会問題となっている。

※ 図をクリックすると、拡大します。

この点でIngeSchmitz-Feuerhake氏らの論文が注目される。彼らは低線量放射線被曝の遺伝的影響の文献をしらべた。広島・長崎の原爆被爆者を調べたABCCの遺伝的影響の調査は信頼性がないと結論している。その理由は線量応答が線形であるという仮定の間違いや、内部被曝の取り扱いの誤りなど4点を指摘している。そしてチェルノブイリの被曝データから新しい先天性奇形に対する相対過剰リスクERRはギリシャなど積算1mSvの低被曝地においては1mSvあたり0.5で、10mSvの高い被曝地では1mSvあたりERRが0.1に下がるという結果である。おおまかには全ての先天異常を含めて積算線量10mSvにつき相対過剰リスクが1という結論である。積算10mSvで先天異常が2倍になるというのは大変なことである。

Inge Schmitz-Feuerhake, Christopher Busby, Sebastian Pflugbeil,

Genetic radiation risks:a neglected topic in the low dose debate. Environmental

Health and Toxiology,vol.31,Article ID e2016001 http://dx.doi.org/10.5620/eht.e2016001

| この事故で放出された放射性物質の量は、昭和61年(1986年)にソビエト連邦(現在のウクライナ)で起きたチェルノブイリ原子力発電所事故の約7分の1であり、福島県が平成30年4月までに県民等に対して実施した内部被ばくによる放射線の量を測定する検査の結果によれば、検査を受けた全員が健康に影響が及ぶ数値ではなかったとされています。(p12) |

|

政府の公式推計によっても福島原発事故の大気中への放出放射能量はセシウム137ベースで広島原爆の168発分である。これは大きな過小評価である(実際にはこの3倍以上)、そのうち、日本の陸土に沈着したのは、これまた公式推計でおよそ27%、45発分である。このような大量の放射能が「全く健康影響をもたらさない」という主張は、最初から嘘でありデマであるというほかない。

「100mSv以下は影響がない」という論議も同じである。もし政府がそれを真剣に主張するのであれば、政府が現在住民を帰還させようとしている年間20mSv/yの地域には、5年以上居住すると「影響がある」と主張しなければならないであろう。だが政府も政府側専門家もそれについては何も言わない。つまり、不誠実なのである。

健康に影響が出ていないことを証明することは、時間的・空間的に膨大な調査を要することである。調査が不十分な段階で、このような教育を政府が行うことは、結論を誤る可能性が高い。また事実、誤っている。しかも、国際的な合意である予防原則「ある行為が人間の健康あるいは環境への脅威を引き起こす恐れがある時には、たとえ原因と結果の因果関係が科学的に十分に立証されていなくても、予防的措置(precautionary

measures)がとられなくてはならない」(予防原則に関するウィングスプレッド合意声明より引用、同原則は、環境と開発に関する国連会議、EUマーストリヒト条約、オゾン層に関するモントリオール議定書などにおいて何度も確認されている)に反することである。この原則が一言も触れられないのは被災者の人権を無視するものである。

しかも、現実に健康に影響が出ているのである。住民・市民の健康を守る立場からは被曝被害を警告し、チェルノブイリのように1mSv/yから避難の権利を認めなければならない。被害が出てからでは遅いのである。

現実には被害が出ていること、被曝調査の検出精度は悪く信頼性に乏しいことは証明済みのことである。

実際には、東電事故の大気中放出量はチェルノブイリ事故と比較して、少なくとも同等程度である。また、早野龍五氏などのホールボディカウンターを用いた内部被曝の測定も検出限界が300Bqであり、精度が悪い。しかもチェルノブイリでは汚染されている着衣ごと計測されたにもかかわらず、福島では汚染されていないガウンを着せて測定し、両者を比較して「福島が低い」としている。福島の子どもの70%に検出されているという報告のある精度の高い尿中のセシウム137を測定すべきである。

| 福島県内の空間線量率は事故後7年で大幅に低下しており、今では福島第一原子力発電所の直近以外は国内や海外の主要都市とほぼ同水準になっています。(p13) |

|

福島市の公式発表値0.15マイクロシーベルト/hは依然として高いことを示している。事故前は0.04マイクロシーベルト/hであった。しかも、モニタリングポストの数値が周辺の線量の約5割と低い値であることが報告されている。都市から離れた山間部は除染されていない。通過道路から1m以内しか除染していない。山林から風や雨で拡散する。人々は主要都市のみで過ごすわけではない。山間部や農地でも過ごす。県北農民連の皆さんが2016年に測定した果樹園の放射能測定は10万ベクレル/m2以下が3%しかなく、最高は80万ベクレル/m2であった。

国際環境団体グリーンピースは、2018年2月に調査結果を発表し、「避難解除地域の放射能は深刻、住民の帰還誘導は人権侵害」と批判した。国連人権理事会も「20mSv/年は高すぎる」として日本政府に低減を勧告している。福島原発から西北西方向に20キロメートル離れた浪江地域の大堀村では、時間当たり11.6マイクロシーベルトに達する放射線量率が測定されもした。これは年間被曝量101ミリシーベルトに該当する。

| その後、セシウム134やセシウム137などの放射性物質を取り除く作業(除染)などにより、放射線量が下がってきた地域では、避難指示の解除が進められました。現在では、医療機関や商業施設などの日常生活を送るための環境整備や学校の再開等復興に向けた取組が着実に進められています。(p14) |

|

しかし、住民は安全性に不安があり、特に若い世代や子どもたちが帰還しない。チェルノブイリ事故に比較してあまりにも早い避難指示区域解消などの措置は上記のごとく国際的に批判されている。

| 福島県が行った平成30年3月までの調査の結果によれば、県民等に、今回の事故後4か月間において体の外から受けた放射線による健康影響があるとは考えにくいとされています。また、12ページで紹介したとおり、福島県が実施した内部被ばく検査の結果によれば、検査を受けた全員が健康に影響が及ぶ数値ではなかったとされています。さらに、福島県が実施した妊産婦に関する調査によれば、震災後、福島県内における先天異常の発生率等は、全国的な統計や一般的に報告されているデータと差がないことが確認されています。(p14) |

|

これらは測定の正確さが疑問視されている。現実に影響があり、被害が報告されていることは最初に述べた通りである。1章で述べたような被曝被害がすでに、周産期死亡率や自然死産率の増加や小児甲状腺がんの増加が統計的に確認されている。老衰、アルツハイマー病、急性心不全等の死亡率増加が報告されている。それ故、この健康に影響する被曝はなかったという記述は事実でもって否定されているのである。被害がないという証明は大量の人数の調査を長年に渉って行わないと証明できないのである。少数のデータで「放射線副読本」のいう「差がない」ことは証明できない。それ故、上の記述は科学の教育としても問題のある誤りである。

| 日本の基準値は、他国に比べ厳しい条件の下設定されており、世界で最も厳しいレベルです。そして、厚生労働省は、基準値を超える放射性物質を含む食品が市場に出回ることのないように厳しく見守っています。(p17) |

|

これも安全性を示す根拠ではない。最も厳しいというがコメは100ベクレル/kgであるがウクライナのパンは20ベクレル/kgである。基準を超えなくても安全でないのは基準が緩すぎるのである。放射性微粒子を考慮すると、少なくとも検出限界の1ベクレル/kg以下でなければならない。日本は飲料水が10ベクレル/kgであるが、ウクライナは2ベクレル/kg、WHOは1ベクレル/kg、アメリカの法令基準は0.111ベクレル/kg、ドイツガス水道協会は0.5ベクレル/kgである。

| 本表に示した数値は、食品から受ける線量を一定レベル以下に管理するためのものであり、安全と危険の境目ではありません。また、各国で食品の摂取量や放射性物質を含む食品の割合の仮定値等の影響を考慮してありますので、単に数値だけを比べることはできません。(p17) |

|

この注記の通りであり、日本は福島原発事故の当事国であり、その食品を主に食するのであるから他国に比べ基準が厳しくて当然である。にもかかわらず、飲料水、米等におい[ては規制が緩すぎる。ウクライナでは飲料水は2Bq/kgであるが日本は10Bq/kgである。

トリチウムの危険性

この「放射線副読本」の係数の表(「放射線副読本」では10ページ、本論考では12ページ)では、トリチウムはセシウムに比べ3ケタ係数が小さく、危険でないように評価している。このICRPによる評価が間違っているのである。トリチウムの危険性を軽視した結果、世界各地でトリチウムによる被曝被害がみられる。

日常の定常運転で日本で最も大量にトリチウムを放出した玄海原発周辺では原発稼働後に白血病などが多発している。

森永徹氏の研究を紹介する。nukecheck.namaste.jp/ronbun/180513morinaga.html

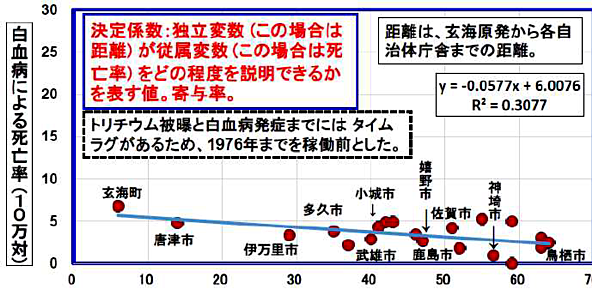

玄海原発の稼働前(1969~76年)の白血病による死亡率

※ 図をクリックすると、拡大します。

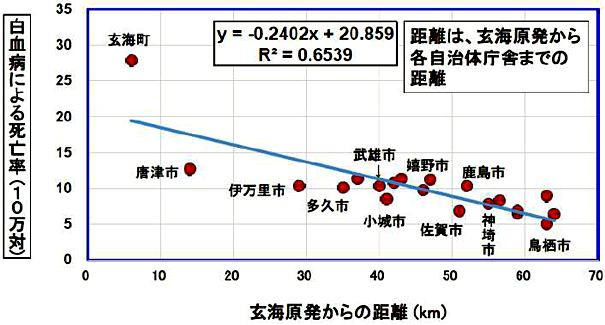

玄海原発の稼働後(2001~11年)の白血病による死亡率

※ 図をクリックすると、拡大します。

以下の表も玄海原発に近づくと白血病死亡率が高くなることをしめしている。

表 1998年~2007年までの10年間の人口10万人あたりの白血病による死者数

| |

1998~2002年の平均 |

2003~2007年の平均 |

| 全国平均 |

5.4人 |

5.8人 |

| 佐賀県全体 |

8.3人 |

9.2人 |

| 唐津保健所管内 |

12.3人 |

15.7人 |

| 玄海町 |

30.8人 |

38.8人 |

出典:厚生労働省人口動態統計より

(参照「広島市民の生存権を守るために伊方原発再稼動に反対する1万人委員会」)

危険なトリチウムを含む福島原発の汚染水の海洋放出

福島原発事故によるトリチウム総量は約3400兆ベクレル、2014年3月でタンク貯留水中に830兆ベクレルのトリチウムがあると発表されている。この膨大な放射性廃液はその後も増加する一方である。そのため、漁連などの反対運動の隙があれば、政府・東電はトリチウムを含む福島原発事故廃液の処理・処分として、それを希釈して海洋に投棄しようとしてきた。現在、ここに至っていよいよ政府は海洋投棄の実施に踏み切ろうとしている。原子力規制委員会の更田豊志委員長は規制するどころか海洋投棄を提唱し、先導している。

私たちは以下の理由で放射性廃液を海洋に投棄すべきでないと考える。

- トリチウムは生命・健康への危険性が少ないと誤解されているが非常に危険な放射性物質である。なぜなら、人体の大部分を占める通常の水と化学的に区別がつかず、生体のあらゆる場所に取り込まれ、内部から被曝させ、活性酸素等を介して間接的に細胞膜やミトコンドリアを破壊する。また、直接的に遺伝子、DNAの化学結合を切断する。トリチウム特有の危険性として遺伝子の水素原子とトリチウムが入れ替わるとベータ(β)崩壊でトリチウムがヘリウムに変わることによって遺伝子の化学結合が切断される。

植物は炭酸同化作用によって水と炭酸ガスからでんぷんを作る。このでんぷんの水素原子がトリチウムに変わることによって有機トリチウムが形成され、動植物や人間が体の一部としてその有機トリチウムを長期間取り込み、内部被曝する。

- このようにして、原発から放出されたトリチウムによって玄海原発周辺の住民の白血病の増加、世界各国の再処理工場周辺の小児白血病の増加、原発周辺の小児がんの増加等が報告されている。現実に被害が発生しているのである。

- たとえ、希釈して海洋投棄されたとしても食物連鎖などの生態系を通じて濃縮される。さらに気化してトリチウムを含む水蒸気や水素ガスなどとなって陸地に戻り、環境中を循環する可能性がある。希釈すれば安全というのは過去に多くの公害問題でくりかえされた誤りであり、環境に放出される総量こそ問題である。それ故、放射性物質や有害物質は徹底的に閉じ込め生態系から隔離することが公害問題では唯一正しい原則的な対応である。このような内容が教育されなければならない。

トリチウムの海洋投棄の危険性に関してはイギリスのTim Deere-Jones ティム・ディアジョーンズ(Marine Radioactivity Research & Consultancy: Wales: UK)が詳しく次の警告は重要である。

①トリチウム水HTOのみを考え危険性を軽視してきたが、生物学的半減期の長い有機結合型トリチウムOBTとしてトリチウムが生体の有機化合物に取り込まれ、長期の内部被曝をあたえる。光合成でHTOとCO2から生成したでんぷんにトリチウムが取り込まれ、食物連鎖で濃縮される。

2000年以降の研究は、海洋食物連鎖のなかで、極めて高いレベルでの有機結合型トリチウムの生物濃縮が起きていることを示している(ムラサキイガイで26,000Bq/kg、タラで33,000Bq/kg、海ガモで61,000Bq/kg以上)。潮間帯堆積物や潮を浴びる牧草でも、周辺海水の濃度が極めて低いにもかかわらず、高レベルの有機結合型トリチウムが見られる。

トリチウムの生態系での濃縮について次の点が重要である。電子軌道のみを考えると通常の陽子(プロトン)一個の水素とトリチウム原子は化学的に区別ができないように見えるが、原子核の質量の違いが化学的結合力の違いを生じる。また、プロトン移動を伴うような反応ではプロトンとトリチウムの重さの違いによりトリチウム移動反応が遅くなる(C-H結合切断の場合水素の場合のおよそ20分の1の反応速度になる)。同位体効果と呼ばれる。

このようにして原子核の重さの違いによって有機化合物(とトリチウムの結合が強くなり、トリチウムがプロトンに置き換わり元素として濃縮される。有機結合型トリチウムが増加してゆく。

まとめ

「放射線副読本」は次の4つの致命的な欠陥を持つ.1 .福島原発事故の存在する被曝被害を無視し、真実を記述していない。2.被曝として本質的に重要な内部被曝を無視している。3.とりわけ被曝の危険性が高い放射性微粒子について警告していない。4.国際的に危険性が明らかになったトリチウムを依然として軽視するという誤りを続けており、時代遅れである。私たちは以上の理由から「放射線副読本」は教材として不適切であり、配布されるべきではないと結論する。

謝辞

この論考を仕上げる上で矢ヶ崎克馬氏、児玉順一氏に大変お世話になりました。適切で丁寧なコメントに深く感謝します。

付録

福島事故による放射線被曝に関連すると考え得る疾患・健康障害のリストを以下に、表として掲載する。

1.福島原発事故

1)トモダチ作戦従軍兵士・士官に現れた疾患・健康障害の一覧

2)三田茂医師による福島事故による被曝者に現れた「能力減退症」

3)避難者の手記に記載された健康障害

4)避難者の証言による被曝の健康影響と感じられた症状や事例

2.チェルノブイリ原発事故

3.日本酸化ストレス学会の著作に見る酸化ストレス関連の疾患の一覧

[「付録」はPDFファイル22ページ以降を御覧ください。] |