学術会議報告(2017年9月1日)

「子どもの放射線被ばくの影響と今後の課題」の問題点

|

山田耕作

2017年10月4日 |

目 次

1.科学者の社会的責任―私の基本的立場

2.学術会議報告の問題点

PDFで読む

要約

日本学術会議は2017年7月28日の学術会議幹事会で、臨床医学委員会放射線防護・リスクマネジメント分科会による上記の報告(以下「報告」と呼ぶ)を承認し、9月1日に発表した[1]。その内容は福島原発事故に対して、国連科学委員会に従い「将来のがん統計において事故による放射線被ばくに起因し得る有意な変化がみられるとは予測されない、また先天性異常や遺伝性影響はみられない」。そして「甲状腺がんについては、最も高い被ばくを受けたと推定される子どもの集団については理論上そのリスクが増加する可能性があるが、チェルノブイリ事故後のような放射線誘発甲状腺がん発生の可能性を考慮しなくともよい」というものである。

このように「報告」は子どもの甲状腺がんの多発や福島近県における周産期死亡率の増加、心臓突然死の増加等現実に確認されている被害を全て無視するものである。

放射性微粒子による内部被曝の現実的危険性が警告されている現在なお、「報告」はファントムという模型に基づく内部被曝の実効線量の議論を展開している。人体は、細胞からなり、細胞膜やエネルギーを司るミトコンドリアなどが有機的に活動している生きた活動体である。特に胎児を含む子どもは生殖系、ホルモン系、免疫系など放射線に脆弱な機構が存在し、被曝は、遺伝子の損傷のみならず、遺伝子の発現機構を攪乱し、細胞や臓器を損傷し、それらの損傷を蓄積する。それが後に、子どもの成長期・思春期や未来の世代に様々な健康破壊をもたらす。子どもたちは明るく駆け回らず、暗い顔で座り込む。これらはチェルノブイリ事故を経て認識された厳しい科学的な結論である。

学術会議報告は科学者の総意を正しく反映し、人類に正しい選択をもたらすものでなければならない。今回の「報告」は福島の汚染の現実と被曝の危険性を全く無視するものである。これは単なる過ちではなく、被災者を切り捨て、未来を担う子どもたちの健康と命を奪うことになる。科学者の理性を代表する学術会議はこの「報告」を直ちに撤回し、避難の権利の保障、汚染した関東・東北一体の健康調査と医療援助の拡大を主張するべきである。さらに被曝に感受性の高い人など被災者により沿い、被災者との協議に基づいて被災者支援の具体策を誠実に実行するよう政府に強く勧告するべきである。

最初に「科学者の社会における責任」について私の基本的な考えを述べます。

人類の歴史と平等の原則

人間は社会的な動物であり、他人と比較することによってはじめて自己を認識できます。人間は集団で協力することによって、過酷な生存競争に生き残り、厳しい自然に適応して、進化してきました。社会的な集団として有機的に活動するために、言葉や文字を持ち、相互に意志を通わせる通信手段を発展させてきました。このことを考えますと、人間の本質は個々の人間としてではなく、集団としての生活や労働にその本質が存在すると考えられます。人間の歴史としての進歩は集団としての人類の進歩です。

そのような社会における構成員個々人の間の関係はどうあるべきでしようか。その根本的な基礎は各構成員間の平等の原則です。世界の子供一人一人はそれぞれ異なる環境の下で生まれますが、お互いに人間としての本質的な違いはありません。平等以外に公平な原則はありえません。この平等で、対等な個人個人の自発的な協力こそ社会を発展させる基礎であり、原動力です。

民主主義は「平等」を意味する

世界中の全ての人間は平等であり、生まれながらにして、尊敬され、人間らしく生きる権利を持っています。思想・信条の自由、表現の自由、集会・結社の自由、居住・移動の自由、働く権利、健康で文化的に生きる権利。これらは基本的人権(人格権)と呼ばれ、他の全ての権利に優先して尊重されるべき権利です。この原則を世界の全ての人々がお互いに尊重することは、人類全体の利益となり、人類の発展につながるのです。

しかし、現実の歴史は富の蓄積とともに、社会は階級に分裂し、支配階級の権力機関として国家が誕生しました。奴隷制社会や封建制社会では人間は神の前でのみ平等でした。更に近代の資本主義社会では法の前では平等とされました。しかし、経済的格差が存在し、社会的に生産された富を私有化し、富を独占するものが絶大な権力を持っています。民主主義は経済的平等にまで拡大されなければなりません。

一方、そのような進化の歴史の中で、人類は火を使い、手を発達させ、脳の発達を通じて、科学と技術を発達させることによって、生産力を発展させてきました。このような科学と技術の進歩は、人類の長い歴史の中で様々な迷信、偏見に対する必死の戦いの中で獲得され、先人から受け継がれ発展させられてきたものです。今日、科学は地球環境を変える巨大な力を持ち、地球の温暖化や生物多様性の破壊などの環境危機が進行しています。人類は科学的な認識に基づいて、自然との一体性を回復し、豊かな緑の地球を回復・発展させなければなりません。

人間の使命と道徳(倫理)の基礎

人類の進歩は科学と民主主義の発展によって担われます。個人の喜びや幸せはこの人類の進歩を担う事業に参加・協力することによって得られます。人間の倫理の基礎は、科学と民主主義の拡大・発展を求める公的な感情や憤りにあります。これは類的存在としての人間の本性に基づくものです。

科学者の使命も同様に科学の進歩と民主主義の拡大にあります。そこにおいても、民主主義・人権はあらゆる権利に優先して尊重されるべき原則です。それ故、科学者は何よりも科学の進歩が人権を擁護し、人類に幸福をもたらすように厳しく監視する責任があります。まして軍事研究に協力することは一切許されません。福島原発事故に際しての科学者の現実はどうでしょうか。

原発の運転は被曝を避けられず、緊急避難を要する原発は社会的弱者の敵

先に述べたように、平和に安心して健康に生きることは世界の全ての人に平等に保障された基本的な権利です。その権利を現在および未来の人類に保障するために現在生きている全ての人は核兵器と原発の廃止に努める責任があります。生命・健康を犠牲にし、緊急避難を必要とする原発は子ども・老人・障がい者などの弱者を含む現実の社会では存在を許されないものです。

特に科学者は人権を護るため、自らの知識と能力を用いて原発の危険性を警告し、人々の協力を得て、原発を廃棄する義務があります。それは原発が次のような解決できない危険性を持つからです。

原子力発電の地震に対する安全性を保証することができない

100万キロワット級の原発1基で、広島型原発千発分の死の灰を内蔵する原発事故は核爆弾以上の放射性物質による汚染をもたらす恐れがあります。これを厳密に閉じ込め、長期に事故もなく運転することは技術的に不可能です。特に、日本は地殻のプレート境界上にあり、大地震や火山爆発が避けられません。地震は複雑な破壊現象であり、原発の耐震設計は信頼性がありません。更に核廃棄物の管理を幾十万年にもわたって後世に押し付けることになります。

原子力の平和利用を推進した科学者の責任

日本学術会議は創設以来、核の平和利用と称して、「平和利用三原則、自主・民主・公開」のもとに、原子力発電の推進に協力してきました。安全性を保障できないものを推進した誤りの結果が福島原発事故でした。私達科学者の事故被害者に対する加害者としての責任は重いと思います。学術会議をはじめとする科学者が原発を提案し、それに協力していなければ福島原発事故はなかったのです。私達は責任を自覚し、人的被害が顕在化しているいまこそ、被害者の健康と生活をまもり、子どもたちを含む未来の世代の健康と幸福を守る責任を果たさなければなりません。

PAGETOP

以下学術会議報告に沿って議論する。太字が「報告」の引用文である。

要 旨

1.作成の背景

2.報告の内容

「(1)子供の放射線被曝による健康影響に関する科学的根拠

原子放射線の影響に関する国連科学委員会(United Nations Scientific Committee on the Effects

of Atomic Radiation: 以下、UNSCEAR)は、福島原発事故を受けて、放射線の人体影響の科学的知見や事故後の被ばく線量の推定値から、『将来のがん統計において事故による放射線被ばくに起因し得る有意な変化がみられるとは予測されない、また先天性異常や遺伝性影響はみられない』と言う見解を発表している。一方、甲状腺がんについては、最も高い被ばくを受けたと推定される子どもの集団については理論上そのリスクが増加する可能性があるが、チェルノブイリ事故後のような放射線誘発甲状腺がん発生の可能性を考慮しなくともよい、と指摘している」。(pii)

学術会議もまたUNSCEARに従って福島原発事故に於ける被害は「将来のがん統計において事故による放射線被ばくに起因しうる有意な変化が見られるとは予測されない」としている。これは現実に存在する子どもの甲状がんの増加や周産期死産率の上昇、心筋梗塞による死亡の増加という事実に明かに矛盾している。このように被害の議論の最初から、統計的に有意であると示された疫学的な事実の否定から始まるのである。これは科学的態度とは無縁の虚偽に等しいことである。その矛盾の原因は「報告」が科学的根拠としてあげている被曝線量が科学的真実に基づいていないことにある。

「(3)福島原発事故による子どもの健康影響に関する社会の認識

福島原発事故による公衆への健康リスクは極めて小さいといった予測結果や、影響が見られなかったことの実証例(胎児や妊娠への影響)について、国や地方自治体、国内外の専門家は積極的に情報発信している。しかし、子どもの健康影響に関する不安は根強い。これは線量推定やリスク予測の不確かさから専門家間の見解に相違があることにも関係している。事故後の数年間で、影響の有無に関する実証データや個人ベースの線量データが蓄積されるとともに、リスクベースの考え方が浸透し、不安解消に向けて進んでいる事例もある。しかし小児甲状腺がんについては、福島県「県民健康調査」の集計結果の解釈の違いとともに、検査の在り方などが問題となっている」。(piii)

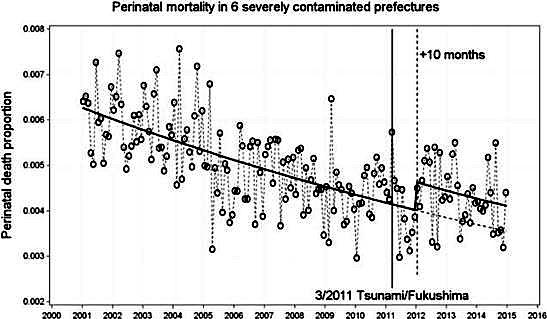

自然死産率の上昇、周産期死亡率の上昇、急性心筋梗塞の増加が実証されている。「報告」は、健康リスクは極めて小さいという「予測」や「影響が見られなかった実証例」を挙げている。しかし、実証例は被害がないことを証明しない。観測は有限だから、ないことを証明するには長期にわたる広範囲の観測による高い精度が必要である。その点で、周産期死産率の増加は統計的に有意を持って証明されている。周産期死亡(妊娠22週から生後1週までの死亡)率が、放射線被曝が強い福島とその近隣5県(岩手・宮城・茨城・栃木・群馬)で2011年3月の事故から10か月後より、急に15.6%(3年間で165人)も増加し、被曝が中間的な強さの千葉・東京・埼玉でも6.8%(153人)増加、これらの地域を除く全国では増加していなかった[2]。

小児甲状腺がんについても同様で、先行検査(1巡目)より、約2年後の本格検査(2巡目)の方が、発症率が高くスクリーニング効果は否定される[3]。「4年の潜伏期間」も福島県の検査自体が否定している。一巡目で異常なしのA判定の人に約2年後の本格検査でがんが発見されているからである。「報告」は都合のよい実証例を挙げるだけで、論理的で科学的な議論をしていない。そして、市民の疑問に正面から答えていないのである。これでは積極的に情報を発信しても「不安が根強い」のは当然である。「報告」は自分の結論が間違っているという科学上の問題を「専門家の間の意見の違い」の問題にすり替えている。専門家間の意見の違いは結果であって、根本原因は「報告」と真実との不一致なのである。

1.はじめに

「避難した住民の帰還を妨げている大きな原因の一つは、子どもへの影響に対する不安と怖れなど、放射線リスクの理解の難しさである。未来社会の発展を支える子どもの健康を守ることは、親は勿論、社会の重要な任務である。そのためには放射線リスクの阻止・低減のみならず、放射線に対する不安に起因する健康への悪影響を防ぐ視点も重要である」。(p1)

「報告」は不安の除去の重要性を強調している。しかし、現実に放射線被ばくの危険性があるので避難すべきなのである。ところが、加害者である国と東電が責任ある対応をしないために、その避難が困難であることが人々を不安にしているのである。国や東電の非人道的な事故被害の救済策に不安の原因がある。不安を除去するには事故の責任者がその責任を率直に認め、被害者に言葉だけでなく本当の意味で「被害者に寄り添った」すなわち被害者の健康被害を認め、被害者の生命と健康、生活再建の利益に立った救済を約束し、実行することが不可欠である。そして加害者は誠意を持って、被害者の不安の原因である汚染と被曝をなくさなければならない。被曝が避けられないときは避難のための物質的保障、生活の保障をしなければならない。これは事故の加害者として当然のことである。

「放射線に対する不安に起因する健康への悪影響」と「報告」は根拠のない不安のように言うが、逆に「放射線被ばくの健康への悪影響」が現実に存在し、体験を通じて住民が健康に対する不安におびえているのである[4]。以下の津田敏秀氏ら岡山大、熊本学園大、広島大による調査報告を参照。

『低レベル放射線曝露と自覚症状・疾病罹患の関連に関する疫学調査』

―調査対象地域3町での比較と双葉町住民内での比較―

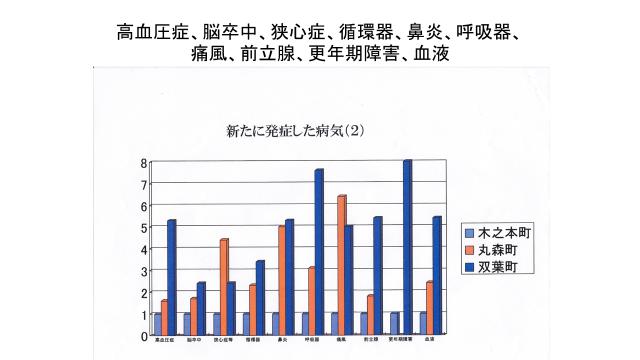

図1.滋賀県の木之本町と比較した宮城県丸森町、福島県双葉町の有病者率の比、病名は左から表題の順、図は児玉順一氏作成

PAGETOP

2.子どもの放射線被ばくによる影響

(1) 子どもの放射線被ばくによる健康影響に関する科学的根拠

「原子放射線の影響に関する国連科学委員会(United Nations Scientific Committee on the Effects

of Atomic Radiation: 以下、UNSCEAR)は2013年報告書の中で福島原発事故の線量の推定値を提示するとともに、UNSCEARが収集したデータ及び情報を使用し、健康との関連を含めて議論している。被ばく線量推定は年齢別に行っており、例えば計画避難区域住民の事故後最初の1年間の実効線量(外部被ばくと内部被ばく)については、成人4.8-9.3ミリシーベルト(mSv)、10歳児5.4-10mSv、一歳児7.1-13mSv、同集団の甲状腺の等価線量については、成人16-35mSv、10歳児27-58mSv、一歳児47-83mSvと推定している。こうした線量推定結果を基に、UNSCEARは、将来のがん統計において事故による放射線被ばくに起因し得る有意な変化がみられるとは予測されない、また先天性異常や遺伝性影響はみられない、としている。一方、甲状腺がんについては、最も高い被ばくを受けたと推定される子どもの集団については理論上ではあるが、そのリスクが増加する可能性があるとしている」。(p2)

放射線被ばくによる被害が予測されないという根拠は「事故後の被ばく線量の推定値」ということであるが、「報告」も認めるように事故直後の放射性ヨウ素の被曝量の推定値などが正確には求められないのである。例えば放射性ヨウ素の放出量に関しては国の発表より、東京電力発表の方が3倍大きい(ヨウ素131は東電500PBq=500x?15Bq、国は160PBqで約1/3である[5])。それ故、「放射線の影響によるがんや先天性異常や遺伝的影響は見られない」というがその根拠がない。逆にこの推定が事実に反することは子供の甲状腺がんの増加や自然死産率の増加、周産期死亡率の増加が示していることである。それ故、UNSCEARの推測は間違っている可能性が高い。それを学術会議はなぜ間違ったUNSCEARの報告を「科学的根拠」とするのか。学術会議は自分で当否を判断したのだろうか。

放射性物質の放出量を過小に評価したのだから、当然被曝線量に関しても「報告」は正しくない。大阪大学の本行忠志教授は次の問題点を指摘している[6]。

表1 甲状腺等価線量の分布

東京電力福島第一原子力発電所事故後2週間の時点で行われたスクリーニング調査の結果から推定された甲状腺等価線量(左カラム)、チェルノブイリ原発事故での避難者の甲状腺等価線量(右カラム)を示す。集団の99%が分布する線量域を太字で示す。(「報告」は間違っていてチェルノブイリは正しくは93%)

甲状腺等価線量

(mSv) |

福島原発事故

飯館村、川俣村、いわき市の

15歳以下(1080人) |

甲状腺等価線量

(mSv) |

チェルノブイリ原発事故

ベラルーシ、ウクライナ

避難者の14歳以下(約12.5万人) |

| 0 |

55.4% |

<50 |

0.8% |

| 0-10 |

31.7 |

50-100 |

6.5 |

| 10-20 |

10.5 |

100-200 |

7.7 |

| 20-30 |

1.9 |

200-500 |

38.4 |

| 30-40 |

0.3 |

500-1000 |

19.6 |

| 40-50 |

0.1 |

1000-2000 |

18.7 |

| 50-60 |

0.1 |

2000-5000 |

5.6 |

| 60-70 |

0.1 |

>5000 |

2.7 |

「報告」の21ページの表3「甲状腺等価線量の分布」(上の表1)は福島の1080人の子供とチェルノブイリの2.5万人の子供を比較したものであるが、福島では99%以上が0~30mSvに、チェルノブイリでは99%以上が100~上限5000mSv以上の範囲に入るという。この表を見ると被曝量が桁違いに見える。しかし、これは以下のトリックによるものである。

【甲状腺被ばく計測について】

ウクライナでは約13万人の子供が甲状腺の直接測定を受けているのに対して[7]、福島で実際に子供の甲状腺被ばく線量測定が行われたのは、1080人(飯館村、川俣町、いわき市、(放射線医学総合研究所))と8人(浪江町、津島地区、南相馬市、(弘前大学))の計1088人のみであった。しかも、放医研が行った1080人に対する検査は空間線量率測定用の簡易サーベイメータ(ウクライナや弘前大学の8人の測定には核種分析できるスペクトロメータが使用された)であり、バックグランドの方が甲状腺の実測値より高いところで計測している例もあるので正確とは程遠いと考えられる。

【平均値のトリックについて】

チェルノブイリの同程度の汚染地域であっても甲状腺の内部被ばくの蓄積線量は都会と郊外で大きく異なる。郊外では家庭菜園が一般的で原発事故後もその収穫物を食べ続けたため、桁違いの被ばくをしている例があり、この場合、平均値がかなり上がるため、福島の平均値と大差があるように見えるかもしれない。

実際、Tronko MD氏らの論文では、ウクライナの小児甲状腺がん患者(手術時14歳以下)345例の甲状腺被ばく線量の分布をみると、100mGy以下が51.3%と半分以上を占めており、低線量被ばくでがんが発生していることがわかる[8]。もう一つ、Cardis 氏らの論文では、ロシアの子供(がん患者+非がん者)の被ばく線量は92.3%が200mGy未満で、桁違いに多い被ばくでないことが示されている[9]。従って、「福島での被ばく量はチェルノブイリに比べはるかに低いので甲状腺がんの発生は考えられない」という論法は成り立たないと考えられる。

【放射線感受性の個人差について】

この「報告」では、個人差について全く触れていない。ICRPでも確定的影響のしきい値に関しては、すでに1%の人が発生している値を取っており、これは、放射線感受性が非常に高い人が少数存在することを示しており、わずかな放射線でも影響を受ける人がいることをこの報告書は完全に無視していることになる(1%は、30万人だと3,000人となる)。

以上が本行教授による批判である。

被曝線量に関する批判は医療問題研究会の山本英彦氏によってもおこなわれている[10]。UNSCEARが引用する放射線医学研究所が調査し、広島大学の田代教授らが簡易線量計を用いて測定したデータの問題点が詳しく述べられている。例えば0.02μSv未満が検出限界とみられるが1080人の中、1033人が検出限界以下となり、ほとんど信頼できないデータになってしまう。さらに弘前大学床波教授のデータも批判されている。上記弘前大学の8名であるが19歳以下は6名しかないが内部被曝だけで最大40~50mSvとなっている。小児は大人の2倍の吸収率なので実際は最大80~100mSvになるという。また、WHOの2012年の被曝線量評価によると女性の甲状腺被曝線量は浪江町、飯館村、福島市の場合、1歳で被曝した場合、それぞれ122,74,46mSvと推定している。学術会議「報告」はなぜかこのような都合の悪いデータは無視している。

低線量の被曝が危険であることは以下のウクライナの報告からも見ることができる。「報告」の福島の計画避難区域住民の1年間の実効線量値約5から10mSvに対して、年平均0.25mSvでもウクライナでは後述の様々な健康破壊が発生している。

『低線量汚染地域からの報告-チェルノブイリ26年後の健康被害-』(馬場朝子、山内太郎著 NHK出版 2012年)[11]を引用する。

ウクライナでは年間5ミリシーベルトを基準として、それ以上の線量の地域を住んではいけない場所(移住勧告地域)、それ以下の地域を住んでよい場所としている。コロステンがあるジトミール州の住民は、事故が起きた1986年から2011年までの25年間に、平均で、移住勧告地域では25.8ミリシーベルト、放射線管理区域では14.9ミリシーベルトの低線量被曝をしている。コロステンのあるジトミール州全体の被曝等価線量について、ウクライナ政府報告書に詳しいデータがある。子どもの被曝が等価線量にすると大きくなるなどの年齢ごとの重みづけを行った被曝等価線量のデータだ。事故の年の1986年には1.96ミリシーベルト、その後の10年間に2.91ミリシーベルト、さらにその後1997年から2011年までの間に1.32ミリシーベルト。事故発生以後、25年間の全ての積算で6.19ミリシーベルトとなっている。年平均にすれば0.25ミリシーベルト。福島県浜通りの汚染と比べれば、かなり低い数値だと思われる。

「イ 発がん(確率的影響):100ミリグレイ(mGy)以下の低線量あるいは低線量率被ばくでは有害な組織反応が発生するほどの細胞死・変性は起こらないが、発がんの原因となる突然変異は起こりうる。UNSCEAR2006年報告書では、幼少期に放射線被ばくした人々の生涯発がんリスク推定は不確かであるが、あらゆる年齢で被ばくした人々の発がんリスクに比べて2~3倍高いかもしれないと記述している」。(p3)

「報告」は子どもの発がんリスクが全年齢にわたるそのリスクよりも2~3倍大きいことを認めている。『低線量放射線と健康影響』放医研、医療科学社、2012年によると「妊娠中に医療被曝した子どもの小児白血病リスクの調査では、過剰相対リスクが1Sv当たり50と極めて高い」という(p152)[12]。さらに重要な指摘をしている。「近年、放射線による発がんに関し、感受性の高い個人や家系の存在と、その原因遺伝子が明らかにされてきた。そのような高発がん原因遺伝子は、DNA情報の安定性を維持する機構や細胞周期やアポトーシスに関連している。最も有名なのはATMである。ATM遺伝子欠損をホモに持つヒト(血管拡張性運動失調症)は、放射線に極めて感受性で、白血病になりやすい」。その他にも放射性発がん原因遺伝子は多くある。ICRPは1%と言うが欧州放射線リスク委員会ECRRは6%放射線高感受性の人が存在するという。

「報告」はがんについては一定の子どもの感受性の高さを認めているが、放射線によって生じた活性酸素を介する被曝の間接的効果による病気が無視されている。この問題は被曝の被害としては決定的に重要である。この効果を無視している結果として、学術会議報告は内部被曝が外部被曝に比べ無視できるほど小さいという根本的な過ちを犯している。後に議論する。

大阪大学本行忠志教授は子どもの感受性について次のように述べている。

「甲状腺の子供と大人の放射線感受性の違いに関しては、よく引用されるグラフがRadiology for the Radiologistのp140に載っています。頭頸部の疾患に対して行われたX線治療によって発生した甲状腺がんの過剰相対リスクを15歳未満と15歳以上に分けており、グラフの傾きからリスクは15歳未満の方が10倍以上高いことがわかります。平均で10倍以上ですから、非常に若い人では何10倍にもなることが容易に予想されます。これは甲状腺の外部被ばくの例ですが、内部被ばくでも同程度子供の方が起こりやすいと考えて良いのではないでしょうか」。

「ウ 遺伝性影響:UNSCEARは平成13(2001)年に放射線の遺伝性影響についての報告書を発表している。原爆被爆者二世をはじめとして、多くの調査があるが、放射線被ばくに起因するヒトの遺伝性影響を示す証拠は報告されていない」。p3

国連科学委員会UNSCEARの2001年報告書は、このことを述べた後、すぐに次のように結んでいる。「しかし、植物や動物での実証研究で、放射線は遺伝性影響を誘発することが明確に示されている。ヒトがこの点で例外であることはなさそうである」(『放射線の遺伝的影響』1ページの要約の6)。

遺伝性影響について『低線量放射線と健康影響』(放医研、医療科学社、2012年)はBEIR-VIIによる評価を載せている(p168)[12]。100万人あたり、Gy当たりで低線量または緩性照射放射線の持続被ばくによる遺伝的リスクの推定によると、第一世代が3000~4700症例(100万人当たり738000症例の自然疾患頻度に対する% 0.41~0.61%)第2世代が3950~6700症例(0.53~0.91%)である。

この点でInge Schmitz-Feuerhake氏らの論文が注目される[28]。彼らは低線量放射線被曝の遺伝的影響の文献をしらべた。広島・長崎の原爆被爆者を調べたABCCの遺伝的影響の調査は信頼性がないと結論している。その理由は線量応答が線形であるという仮定の間違いや、内部被曝の取り扱いの誤りなど4点を指摘している。そしてチェルノブイリの被曝データから新しい先天性奇形に対する相対過剰リスクERRはギリシャなど積算1mSvの低被曝地においては1mSvあたり0.5で、10mSvの高い被曝地では 1mSvあたりERRが0.1に下がるという結果である。おおまかには全ての先天異常を含めて積算線量10mSvにつき相対過剰リスクが1という結論である。積算10mSvで先天異常が2倍になるというのは大変なことである。

PAGETOP

エ 子宮内被ばくの影響

「(ア) International Commission on Radiological Protection, ICRP)では着床以前の放射線被ばくによる胚の死亡は100mGy以下の被ばくでは極めて稀であると結論している。主要な臓器形成期には奇形発生のリスクが最大になる;妊娠8~15週の時期に胎児が被ばくすると、生後の重篤な精神発達遅滞が起こる可能性がある。そのしきい線量は低くても300mGy、1GyあたりのIQの低下が25と推定されている。広島・長崎の原爆被爆者の調査では、被爆妊婦の子どもに小頭症がみられたことが報告されている」。(p3)

「報告」はICRPを引用して子宮内被ばくの危険性を指摘しているが100mSv以下では被害が無視できるかのような記述である。しかし、30年経ったチェルノブイリ事故の被害は貴重な教訓を与えており、現地の医師との交流の記録や報告書で知ることができる[11,13-19]。その中から重要と思われるものを紹介しよう。

低線量内部被曝は遺伝子を破壊するだけでなく、ホルモン作用を攪乱する

このホルモン作用の攪乱は環境ホルモンと同様に遺伝子の発現を攪乱し、胎児の発達にとって重大な障害をもたらす。環境ホルモンに代わって放射線が「胎児―母親系」のホルモン作用を攪乱し、正常な発達を妨害する。結果として子供たちは病弱となったり、生殖系に損傷を受け、それが次世代に引き継がれる。チェルノブイリ事故を受けたベラルーシ、ウクライナ、ロシアでは「胎児期起源」の健康破壊は成長後の健康破壊の原因として重大な問題となっている[11,13-19]。さらに放射線の影響として重要なのは思春期における被曝の影響である。生殖器官の発達にとって重要な時期である思春期に被曝するとホルモン作用が攪乱され生殖器官が正常に発達せず、健康が破壊され、その後の世代にも引き継がれるようである。

『低線量汚染地域からの報告-チェルノブイリ26年後の健康被害-』[11]によると次の通りである。

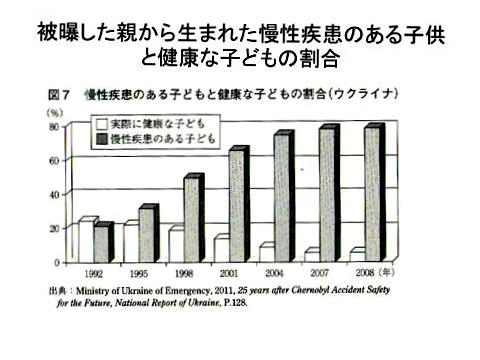

コロステンの線量は毎時0.22マイクロシーベルト(年間で約2mSv)と、いつもと変わらない線量であるが、重大問題となっていたのが事故後に汚染地で生まれ育った第2世代31万9322人の健康悪化である。「慢性疾患」を持つ第2世代は、1992年の21.1パーセントから、2008年の78.2パーセントに増加している。例えば、内分泌系疾患11.61倍、筋骨系疾患5.34倍、消化器系5.00倍、精神および行動の異常3.83倍、循環器系疾患3.75倍、泌尿器系疾患3.60倍である。およそ8割の子どもたちが病気を持っているということなどありえるだろうか。しかし、これはベラルーシ、ウクライナ、ロシアで汚染度に応じて共通に見られる現象なのである[18]。

図2 被ばくした親から生まれた慢性疾患のある子どもと健康な子どもの割合

現在では放射線によるがん以外の多くの病気が報告されている。学術会議「報告」はUNSCEARやICRPの主張に従い、内部被曝によるがん以外の病気を無視しているが、内部被曝の方が外部被曝より、重大な被害を及ぼすのである。この点で「報告」は根本的な欠陥がある。特に近年、活性酸素が病気の発生に果たす役割が明らかになってきた。放射線の電離作用はそのイオン化を通じて大量の活性酸素を発生する。過剰に発生した活性酸素は細胞膜、ミトコンドリア、核膜を連鎖的に破壊する。

「報告」もIQの低下等色々障害を認めている。胎児の被曝については福島近県での周産期死亡率の上昇で証明されている。ベラルーシやウクライナでも胎児期の被曝について、その被害についての多くの報告がある[13、14]。

「(イ)発がん:胎児の生涯がんリスクは乳幼児と同程度、すなわち全人口についての放射線誘発がんリスクは最大でも3倍程度である」(p3)

「イ 内部被ばく:内部被ばくによる個人線量の推定は、吸入により、もしくは経口・経皮的に体内に取りこまれた放射性核種の摂取量を推定し、預託線量として評価される。その際、人の体格的特性や人体での放射性核種の代謝が考慮され、臓器での吸収線量が計算される。子どもでは内臓器官も小さいので一つの臓器に強く集積した放射性物質から隣接する他の臓器が被ばくを受ける可能性が高くなる。また、年齢に応じて、代謝や生理機能、食事や呼吸量、身体活動が変化するので、年齢による差や個人差が大きい」。(p4)

「報告」はICRPなどと同様内部被曝を過小評価している。ICRPは歴史的にも、内部被曝を外部被曝に換算して実効線量として被曝の被害を評価してきた。後述するように、人体内部の微細な構造を捨象した「ファントム」という死んだ物体で評価するという非科学的な方法である。このようなモデルで安全性や危険性を評価することができない。もはや、科学ではない。人体は多くの臓器や筋肉さらにそれらは幾兆もの細胞からなり、細胞は細胞膜やミトコンドリア、細胞核等からなる有機的な活動体である。特に胎児を含む子供は生殖系、免疫系、内分泌系など脆弱なシステムを持ち、放射線で直接に、より多くは放射線で生じた活性酸素・フリーラジカルによって攪乱され、破壊され、傷つけられ、それが蓄積する。例えば遺伝子の発現時に放射性原子核が崩壊して放射線を出すと多数の活性酸素が発生し、ホルモン作用が攪乱され、遺伝子が正常に発現できなくなる。チェルノブイリでは体力や免疫力の弱い子どもが多い。周産期死亡率の増加は胎児の正常な発育が妨げられたことを示している[2]。

活性酸素やフリーラジカルは脂肪膜を連鎖的に破壊する。そのため細胞膜やミトコンドリア、核膜が破壊され、細胞が破壊され、臓器や筋肉が損傷される。それ故、この放射線によって発生した活性酸素・フリーラジカルによる間接的な放射線の効果はあらゆる病気に関係する。エネルギー産生にとって不可欠のミトコンドリアの損傷は体力、免疫力を弱める。細胞や筋肉の損傷は心血管系の損傷となり、高血圧・心電図異常や心臓死をもたらす。神経系や脳の損傷をもたらす。

馬場・山内の『低線量汚染地域からの報告』は次のように書いている。ウクライナ政府報告書によれば、慢性疾患の中でも圧倒的に多いのが循環器系の病気だ。その中でも「心筋梗塞」や「狭心症」を取り上げることが多いがこの心臓や血管の病気が、がん以外の慢性疾患による死因の実に89パーセントを占めるという。

さらに問題は、被曝した人から生まれた子どもや孫の世代の健康だという。次の証言がある。「私にも孫がいます。妻はコロステンの出身です。孫は生まれつき弱くて、目も悪く、左右の生育が違います。免疫力がなく、すぐ風邪をひきます。」「チェルノブイリの被曝者は早く年をとってしまうんですよ。寿命も短いのです。…病気の5点セットと言われる目と心臓と神経と呼吸器と胃腸障害、それらすべての病気です。」

「放射性核種のうち、子どもと成人の差が大きいものとして、ヨウ素131がある。乳児の単位摂取量当たりの甲状腺の吸収線量は成人の場合よりも8~9倍大きくなる可能性がある。一方、セシウム137は子どもの生物学的半減期が成人より短いことが観察されており、単位摂取量当たりの臓器吸収線量は摂取時の年齢によってほとんど変わらない。同様に、ヨウ素131の単位摂取量当たりの実効線量も、セシウム137に比べ、年齢依存性が顕著である。

チェルノブイリ原発事故後に小児甲状腺がんが増加し、6,000人が手術を受け、15人が死亡したと報告されている。これは、先述の通り子どもにおいて甲状腺の単位線量当たりのリスクが成人より高いことや単位摂取量当たりの甲状腺の吸収線量が高いことに加えて、汚染したミルクの飲用により、子どもがヨウ素131を多量に摂取したことによる内部被ばくが大きく関与している。例えば、チェルノブイリ事故後48時間以内に避難したプリピャチの居住者の場合、成人の甲状腺吸収線量が0.07Gyと推定されているのに対し、乳児は2Gyと推定されている」。p4

この報告どおりとしても乳児の被曝は成人の30倍近いことになる。「報告」はセシウムの生物学的半減期が短く、すべて排泄されるように記述している。しかし、生物学的半減期は仮定であって正しくない。バンダジェフスキー氏らの研究によるとセシウム137が臓器に取り込まれ、蓄積し、様々な病気を引き起こすことが示された。『長寿命放射性核種取り込み症候群』と呼ばれている[13、14]。これはヤブロコフ氏たちの報告で、多くの国に見られる重大な病気で臓器に取り込まれたセシウムが蓄積し、偏在することによって起こる。

「イ 実効線量の子どもへの適用:防護に用いる線量の中核をなすのは実効線量である。実効線量の計算には、標準人として身長176cm,体重73kgの標準男性と163cm 60kgの標準女性の35歳の白人の解剖学的計算モデルを用いている。これに呼吸器、消化器などの生理学的モデルを適用して得られた臓器等価線量を男女平均した上で、臓器ごとに組織加重係数を乗じ、全臓器分を加算して求める

。実測はできないので、外部被ばく管理にあたっては国際放射線単位測定委員会(International Commission on Radiation

Units and Measurements, ICRU)が提案する人体ファントムを用いて算定する実用量を線量計に目盛ったエリアモニターと個人モニターが用いられている。こうして計測される実効線量当量μSv/時は、標準人の実効線量の安全側(大き目)の推定値(近似値)である。

標準人の実効線量の推定値として求められた実用量は、体格の小さい子どもにとっても十分安全側の推定値となっていることが多い。Petoussi-Hensらは年齢の異なる子どものファントムを用いて環境放射線からの被ばくを検討し、「体が小さい程線量は大きくなるが、サーベイメータで測定する周辺線量当量はすべての年齢で実効線量を過大評価した」と報告している」。(p5)

内部被ばくに関してICRPは時代錯誤の理論と方法を用いている。これは創設以来一貫して内部被曝を無視してきたからである。それは無視できる根拠があってではない。むしろ、被曝の危険性を隠蔽し、核の軍事・平和利用を進めるためである。今や現実の被害のもとで正しく内部被曝を評価しなければならない。放射性微粒子の存在も証明されている。

内部被曝を主な原因とする被曝による健康被害はヤブロコフたちの報告『チェルノブイリ被害の全貌』に詳しく報告されている[18]。同報告は住民の健康への影響として罹病率の増加、平均寿命の短縮、老化の進行、新生児の体重の低下を紹介している。さらにがん以外の疾患の増加として、血液・リンパ系の疾患、遺伝的変化、内分泌系疾患、免疫系疾患、呼吸器系の疾患、泌尿生殖系の疾患、骨と筋肉の疾病、神経系と感覚器の疾患、消化器系疾患とその他の内臓疾患、皮膚と皮下組織の疾患、感染症及び寄生虫症、先天性奇形、その他の疾患を報告している。さらに次の章で腫瘍性疾患を取り上げ詳しく議論している。最後に事故後の死亡率の増加を報告している。

この報告によれば、各国共通に全体的な健康破壊が汚染度に応じてみられる。私たちはこの全体像を理解し、説明しなければならないのである。その点で、死んだ物体である「ファントム」などを用いた実効線量の解析は決定的に不十分である。この点で、ICRPによって無視されてきた活性酸素を介する間接的な被曝効果、ペトカウ効果が重要な鍵を握っていると考えられる[20]。

「①次世代への影響に関する社会の受け止め方

胎児影響は、福島原発事故による健康影響の有無がデータにより実証されている唯一の例である。福島原発事故に起因し得ると考えられる胚や胎児の吸収線量は、胎児影響の発生のしきい値よりはるかに低いことから、事故当初から日本産科婦人科学会等が「胎児への影響は心配ない」と言うメッセージを発信した。これはチェルノブイリ事故直後、ギリシャなど欧州の国々で相当数の中絶が行われたことによる。福島原発事故から一年後には、福島県の県民健康調査の結果が取りまとめられ、福島県の妊婦の流産や中絶は福島第1原発事故の前後で増減していないことが確認された。そして死産、早産、低出生時体重及び先天性異常の発生率に事故の影響が見られないことが証明された。

専門家間では組織反応(確定的影響)である「胎児影響」と生殖細胞の確率的影響である「遺伝性影響(経世代影響)」は区別して考えられており、「胎児影響」に関しては、上記のような実証的結果を得て、科学的には決着がついたと認識されている。」(p9)

「報告」に反して、福島原発事故においても、低体重児[21]、自然死産率、周産期死亡率の増加、急性心筋梗塞などの増加が報告されている。特に周産期死亡率に関しては津波による影響を区別して検出されており、放射線被曝によるものと判断される(図3参照)。「報告」が実証されたという「福島原発事故に起因し得ると考えられる胚や胎児の吸収線量は、胎児影響の発生のしきい値よりはるかに低い」という判断が誤っていたのである。

図3.周産期死亡率 強汚染県(福島、群馬、茨城、岩手、宮城、栃木)

福島原発事故から10ヵ月経った2012年1月に周産期死産率が15.6%増加した。オッズ比1.156(1.061,1.259)

PAGETOP

「そこで福島県は事故時に18歳以下であった全県民を対象に甲状腺超音波検査を実施している。チェルノブイリ事故後の知見によると小児甲状腺がんの潜伏期間は4~5年と比較的短く、この影響の有無に関して(暫定的であれ)結論を得るには10年程度が必要である」。(p10)

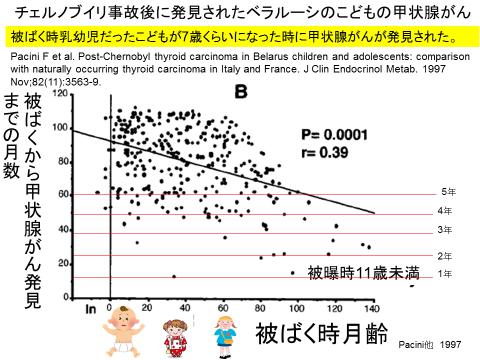

ここでは科学者としての論理的な思考力が問われる。潜伏期間が4から5年は間違いである。子どものがんの最短潜伏期間は米国疾病予防管理センターCDCも1年としている。最近の科学ではがんの進行の各段階で、放射線はがんの進行を早める。すでに発生したがんの抑制遺伝子を弱めることによっても小児甲状腺がんは発生させられる。チェルノブイリでも高年齢の方が被曝からがん発生までの期間が短い。福島県民健康調査の結果は第1巡目から約2年後の2巡目検査で小児甲状腺がんが発見されている。2年間以内に発症したことを示している。

小児甲状腺がんの発症はどのくらいの期間で起こるのか。以下の図4は松崎道幸医師がチェルノブイリ事故によるベラルーシの子供の甲状腺がんについて作られた図である。高年齢の子どもたちに被曝後早くがんが発生し、0歳で被曝した子は約7年後に最も多く小児甲状腺がんが発生している。10歳近くで被曝した高年齢の子どもの方に被曝後がんが早く発生するのはがんの発生の機構が関係しているようである。この点は後に詳しく説明する。がんが0歳時に発生してがんと認められるのに7年かかるとしても10歳で被曝した子はすでに小さながんがあり、がんを抑制する免疫等のシステムが放射線で壊されたり、放射線でがんの成長が促進されたりするとがんが発症するようである。この時、がんの潜伏期間や有病期間をどう定義するかということが問題となる。

最近の分子生物学では、がんの発生から進展の全体像が明らかになりつつあるということである。

ICRP2007年勧告も指摘しているが、がんの発生と進展の多段階性が主張されている。

(1)イニシエーション(前腫瘍状態)

(2)プロモーション(前腫瘍状態の細胞の増殖と発達)

(3)悪性転化(がん化)

(4)プログレッション(進行の加速と浸潤性の獲得)

最近の研究の重要なポイントは遺伝子及びエピゲノム及び染色体の変異・欠失が蓄積していく点、この蓄積は前がん病変段階でも、がん化でも、がん悪性化でも同じである。そして放射線は直接、あるいは活性酸素を通じて間接的に各段階でがん化を促進する。

以上の考察から言えることは、放射線の影響があるかないかの二者択一の問題の捉え方は一面的であることである。甲状腺がんの発生・成長の各段階で放射線ががんの発症を促進すると考えるべきである。それ故、福島県をはじめとして子どもの甲状腺がんが著しく多発したのである。

図4 被曝時年齢と甲状腺がん発見期間 (松崎道幸氏による)

0歳の子供だと平均潜伏期間は7年位、がんが発生してから認定されてから手術までの期間4年位でしょうか。

2017年宗川吉汪氏は平均発症期間の精密な分析を行い罹患率の計算を行った。そして「3地域の罹患率の比較」を行った[22]。

3地域の罹患率の比較 ( )内は95%信頼区間の下限地と上限値

| 3地域 |

先行検査 |

本格検査 |

| 13市町村 浜通り 高線量 |

1.3(0.8-2.0) |

4.1(2.2-6.8) |

| 12市町村 中通り 中線量 |

1.2(0.9-1.7) |

2.9(1.9-4.4) |

| 34市町村 その他 低線量 |

1.0 |

1.7(0.9-2.9) |

表2 3地域の罹患率の比較

「この本格検査における3地域の罹患率の急激な上昇は、甲状腺がんの発症に原発事故が影響していることを明瞭に示して」いると結論している。

「実施中の甲状腺超音波検査は、これまで世界に例のない無徴候の健常児を対象とした大規模で精度管理された詳細調査である。平成27(2015)年6月末までに、震災時福島県に居住の概ね18歳以下の県民約30万人が受診(受診率81.7%)した。治療の必要のない極めて軽微な異常(嚢胞や微小結節所見)が多く発見されたが、同じ福島方式で甲状腺検査が実施された他の地方自治体(弘前市、甲府市、長崎市)と有所見率の差は認められなかった。ただし、検査対象数が1000人規模と少なく、同じ精度の結果ではないとの批判がある。しかしながら、我が国の地域がん登録で把握されている甲状腺がんの罹患統計などから推定される有病数に比べて数十倍のオーダーで多い小児甲状腺がんが発見されている。これは一方が健常児の全数調査(悉皆調査)、他方は病気の徴候が出現して診断を受けたがん登録という異なる方法でのそれぞれ異なる結果であり、本来比較されるべき数字ではない。韓国では、超音波による広範な検診を行ったところ、甲状腺がん発見率が英国の15倍、米国の5~6倍と、明らかに大幅な上昇を経験した。また、12か国における1988年~2007年の間の調査結果から甲状腺の超音波検査により47万人の女性と9万人の男性が過剰診断されたと推定

した報告がある。(p10)

「わが国の地域がん登録で把握されている甲状腺がんの罹患統計などから推定される有病数に比べて数十倍のオーダーで多い小児甲状腺がんが発見されている」というのである。3県の調査の環境省の発表ではがんが確かに1人見つかっている[23]。環境省の記者発表の表によると、3県合計4365人の調査で1人見つかっている。福島県と同じ発症率とすると1人くらい見つかってもよい人数であるが、年齢等詳しい報告がなく、1人では見つかっても統計的に精度がなく、数十倍のオーダーという定量的議論はできない。「報告」の誠実さが疑われる。

韓国や米国の例は明らかにスクリーニング効果によるものである。がんの判定基準が緩いのである。しかし、福島県の場合は鈴木真一教授の言うように、過剰診断でもなく従来の基準にのっとり手術の必要ながんが手術されたと思われる。最近の報道でも、詳しいデータも福島医大で秘密に管理されていた。

「県民健康調査委員会は小児甲状腺がんの潜伏期間を考慮すると、事故後3年以内の先行検査の結果は、放射線の影響とは考えられず、今後、同じ方法で得られた結果と順次比較するためのベースラインと位置づけているが、これに対する異論もあり、後述する」。(p11)

先に述べたように、アメリカ疾病予防管理センターCDCによると、最短潜伏期間は子どものがんに対しては1年である。「先行検査」のA判定で異常なしから約2年後の「本格検査」でがんが発生した。最小潜伏期間4年ではこの事実が説明できない。

「平成28(2016)年12月末日までに185人が甲状腺がんの「悪性ないし悪性疑い」と判定され、このうち146人が手術を受けたという数値が発表されている。こうした数値の解釈をめぐりさまざまな意見が報道され、そのたびに社会の不安を増幅した。福島県県民健康調査検討委員会は、中間とりまとめにおいて、これまでに発見された甲状腺がんについては、被ばく線量がチェルノブイリ事故と比べて総じて小さいこと、被ばくからがん発見までの期間が概ね1年から4年と短いこと、事故当時5歳以下からの発見はないこと、地域別の発見率に大きな差がないことから、放射線の影響とは考えにくいと評価した。(p11)

「線量が低い」ことは先に述べたように誤りである。ヨウ素131の放出量ではチェルノブイリ事故と福島原発事故ではほぼ同規模と思われる。「事故当時5歳以下からの発見がない」ということも、事故時4歳の子にがんが見つかり、「5歳以下にがんは発生していない」は否定された。それを知っているはずの佐々木氏や山下氏が上の誤った記述をしたのは不誠実である。こうして、彼らの、推論も否定される。根拠にならないことを根拠としていたのであるから訂正するか、少なくとも事実を付言すべきである。

地域別の発見率に関するOhira氏たちの論文は、福島県の地域の分割が3つと少なく、差が出にくくなっている。しかも汚染度の最も高い地域の調査対象人数が4192人、甲状腺がん患者数は2人と少なく統計誤差が大きくなる分割となっている。しかも、汚染度の低い地域が遅く調査され発見率の差を相殺する方向に働く。これでは、正しい結果は出ないのも納得できる。

原発が甲状腺がん増加の原因であることの証拠

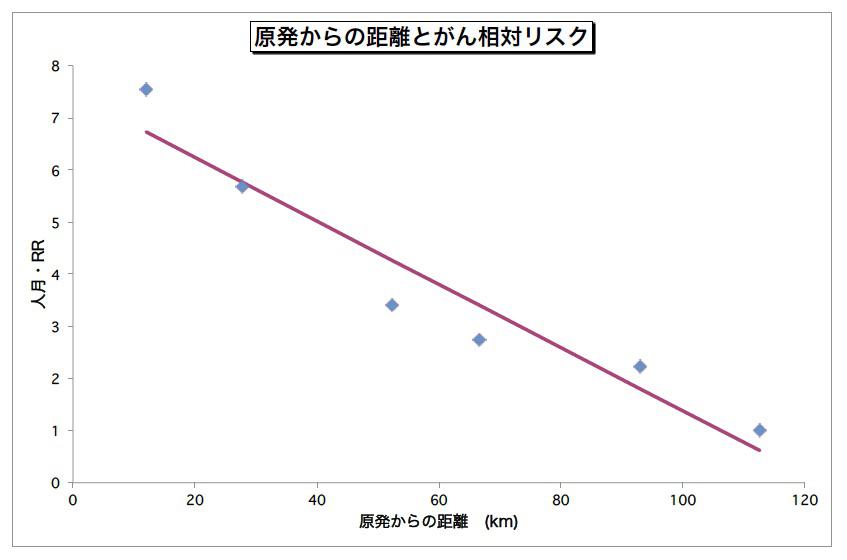

図5は医療問題研究会の山本英彦医師による福島原発からの距離と先行検査の小児がん発生率の関係を示している(危険率p=0.002)。原発に近いほど発症率が高く、小児甲状腺がんの原因が福島原発事故にあることを明確に示している。

拡大画像

図5 福島原発からの距離と甲状腺がんの関係(NEWS No.485 p03)〈URLを取得〉

「③放射性セシウムと発がんに関する社会の受け止め方

UNSCEARは福島原発事故による外部被ばくや内部被ばくを評価して、主には放射性セシウムによる低線量・低線量率の被ばくでは、将来のがん統計に有意な変化はみられないだろうと予測した。この予測結果を実証するには、がんの潜伏期間を考えると、数十年の時間を要することになる」(p11)

この予測の「数十年」もかからず発生したのだから、予測したUNSCEARの潜伏期間が間違いであり、放出放射性物質量や微粒子のことを考慮して事実を説明すべきである。数十年も待って被害が拡大した時、責任を取れるだろうか。放射線被曝の研究の目的は事故の被害から住民の健康と生命を守ることである。それ故、予防原則「ある行為が人間の健康あるいは環境への脅威を引き起こす恐れがあるときは、たとえ原因と結果の因果関係が科学的に十分に立証されていなくても、予防的措置がとられなければならない」が公害問題に対する国際的な合意となっている。なぜ、ここで「予防原則」を適用しないのか。

「ア 外部被ばく由来:事故由来の放射性セシウムによる被ばく量で言うと、内部被ばくに比べ外部被ばくの方がはるかに大きい。そこで避難や生活空間の除染などの対策が講じられた。特に子どもへの配慮としては、校庭の除染や屋外活動の制限などが行われた。福島県の市町村では、子ども・妊婦を中心として個人線量計による被ばく線量の把握が行われ、概して空間線量率から推計された追加線量よりも個人線量計での計測値が少ないことが確認された」。(P12)

「内部被曝に比べ外部被曝の方がはるかに大きい」は根拠がなく誤りである。内部被曝を理解していないのにどうして外部被曝と比較ができたのだろうか。ガラスバッジによる個人線量の測定には疑問が多く信用できない。ガラスバッジでは前方からくるガンマ線だけを検出する。それ故、全方向からくる放射線の測定には適さない。その結果を用いて住民が受ける線量が空間線量より低いとは言えない(宮崎・早野論文は15%と言う)。その報告論文である宮崎・早野論文は間違いや不正確な部分があることが黒川眞一氏によって指摘されている[24]。詳細は以下のブログを参照されたい。

http://blog.torikaesu.net/?eid=65

http://blog.torikaesu.net/?cid=8

「イ 内部被ばく由来:平成23(2011)年に福島県内で実施されたホールボディカウンターやバイオアッセイによる体内放射能の調査、あるいは厚生労働省が流通食品を収集して行った食品中の放射能の調査では、放射性セシウムの数値はどれも小さく、また経時的にデータを比較すると、食品中の放射性セシウム量の減少傾向が認められた。しかし内部被ばくを危険視する声は大きく、平成24(2012)年4月には食品の基準値が引き下げられ、特に乳児が食べる「乳児用食品」と子どもの摂取量が特に多い「牛乳」には、他に類を見ないほど低い数値が設定された。これにより全国規模での内部被ばくへの不安は鎮静化した感があったが、今もなお完全には払しょくされていない。」(p12)

日本の食品基準は緩すぎる。100Bq/kg(牛乳、乳児食品50Bq/kg)は少なくとも測定限界(約1Bq/kg)以下にすべきである。ウクライナではその飲料水の基準を2Bq/kgにしてはじめて出生率の減少が止まった。ここで大切なことは体内に取り込まれた放射性核種の排出の困難さである。決して生物学的半減期と呼ばれるように指数関数的な減衰とはならないことである。血流に乗って体内をめぐるうちに、ある臓器に滞留したり、体内の化合物に結合したりして排出が遅くなる。こうして臓器に蓄積するのである。まして、放射性微粒子となれば半永久的に蓄積される[25]。それゆえ、1日1ベクレル摂取でも危険である。

「 チェルノブイリ事故との比較:チェルノブイリ事故では、放射性物質の総放出量(ヨウ素換算)は5.2×1018ベクレル(Bq)、ヨウ素131の放出量は1.8×1018と推定されている。福島原発事故における放出量はそれぞれ約1/7と1/11に相当する。一方、キセノン133の放出量は6.5×1018と福島原発事故の方が1.7倍と多い。これは発電所の出力規模(福島第一:合計約200万kW、チェルノブイリ:100万kW)の差によるものである。(p13)

放出量に関しては国際的に信頼性の高いノルウエー気象研究所のストール氏らは福島原発事故によるセシウム137の大気中放出量は20.1~53.1PBq(中央値として約37PBq)としている。一方、学術会議が引用する日本政府のセシウム137放出量は15PBqと小さい。ヨウ素131の放出量はセシウム137の50倍(東京電力の値)を採用するとチェルノブイリでヨウ素131は日本政府750PBq、ストール氏で1850PBqとなる。これは「報告」の言うチェルノブイリのヨウ素放出量1800PBqにほぼ等しい。渡辺悦司氏はストールの上限をとって(チェルノブイリの値が上限をとっているから2655PBqとし)福島のヨウ素131の放出量がチェルノブイリの1.5倍と推計している。それ故、「報告」の1/7や1/11は過小評価と考えられる。

たとえもしこの通りの比率と仮定すれば、報告書は、チェルノブイリの11分の1から7分の1の健康被害が出ることは当然予測されると認めなければならないことになる。報告書は、チェルノブイリでの子どもの甲状腺がんの発症による手術数を6000人、うち死亡数を15と明記している。それなら、福島や周辺諸県でも、大まかに言って、その11分の1から7分の1、550人から860人の手術を要する甲状腺がん患者、うち1~2人程度の死者が、十分に予測されると言わなければならない。

PAGETOP

「福島県の県民健康調査によると、比較的被ばく線量が高いと予測された川俣町(山木屋地区)、浪江町、飯舘村住民(放射線業務従事経験者を除く)の調査結果では、合計9747人の約95%、9歳以下の748人の99%が5mSv未満であった。ベラルーシやウクライナの避難者集団の平均被ばく線量と比べるとはるかに低い」。(p13)

年間5mSv以上はチェルノブイリでは住むことが許されない移住地域である。しかもチェルノブイリでは2/3の内部被曝を加えるので、外部被曝だけであれば3mSvが移住地域である。年間1mSv以上は避難の権利が保証される。それ故、5mSv未満でもチェルノブイリの避難者集団の平均被曝線量より、「はるかに低い」とは言えない。放射性微粒子による内部被曝のことも考えると福島はいっそう危険である。

また、福島県内148か所のモニタリングポストの値が住民の受けている空気吸収線量率の示すべき値の46%~52%の小さい値であることが矢ケ崎克馬氏によって検証されている。

(4) 放射線影響をめぐる様々な見解

「(3)節では、事故後数年の間に行われた健康影響の検証状況と社会での認識についてまとめた。胎児影響のように事故の影響が見られないことが立証された健康影響はごく一部である。そのため、事故による発がんリスクの評価に関しては、UNSCEARの見解とは異なる見解を示す研究者もいる」(p15)

胎児影響は事故の影響が見られないとしているが自然死産率の上昇、周産期死産率の上昇が証明され論文として発表されている[2]。UNSCEARが周産期死亡率の論文を無視して間違った記述をしているのであるから異なる見解が出て当然である。

「例えばセシウム137の子どもの臓器別セシウムの体内分布について、甲状腺や心筋において、成人の3倍、他の臓器で2倍となると報告した論文などである。また膀胱における前癌病変が低濃度セシウム汚染地域住民で増加しており、低濃度セシウム内部被ばくは膀胱癌の発生を増加させると報告した論文も発表されている。文献73では、膀胱尿中の40Bq/時と放射性セシウムよりも圧倒的に高く含まれる天然放射性核種であるカリウム40由来の放射線のことを議論していない(放射性セシウムとカリウム40はともにβ線とγ線を出す)のは、問題であることが指摘されている。しかし、いずれの論文もヒトを対象とした研究であるため、単独の論文だけでセシウムと発がんの因果推論を行うには限界があるが、学術コミュニティに対しより詳細な研究の必要性を喚起する契機とはなった」。(P15)

「報告」は膀胱がんの論文[26,27]に対して異議を唱えているのである。「膀胱尿中の40Bq/時(40Bq/kgの誤りと思われる)と数Bq /kgの放射性セシウムよりも圧倒的に多く含まれる天然放射性核種であるカリウム40由来の放射線のことを議論していない」として批判している。ともにβ線を出すカリウム40とセシウム137はベクレル数だけでは発がん作用が決まらないのである。セシウムは微粒子ともなり、体内で局所的に偏在する。カリウム40はカリウムチャンネルを通じて体内を自由に移動し、偏在しない。このことが同じベータ崩壊であっても異なる被害をもたらすのである。局所的に偏在するセシウム137は集中的、継続的な被曝を臓器の一部分に与え、カリウム40よりいっそう危険なのである。いつも線量ばかりを問題にし、活性酸素を介しての被曝の効果つまりペトカウ効果を無視しているから、論文に説明があっても、「報告」者にはセシウム137とカリウム40の違いが理解できないのである。ファントムに放射線が当たっても活性酸素は発生しないし、細胞膜を破壊しないからである。

③LNTモデルをめぐる議論

「放射線防護の目的は、平常時には確定的影響を防止し、確率的影響を容認可能なレベルまで低減することにある。しかし容認可能なレベルがどこかと言う点において、多くの放射線防護研究者のロジックと一般社会でのリスク認知にはギャップが存在する。UNSCEARを中心に、科学的な放射線健康リスク評価を定期的に行なっている国際機関と、これら科学的根拠を基に、政策立案に資する放射線防護の考え方を勧告しているICRPや米国放射線防護審議会(National

Council on Radiation Protection and Measurements, NCRP)などの予防原則に沿った国際的なコンセンサスづくりを理解し、その上で国際原子力機関(International

Atomic Energy Agency, IAEA)のBSS(Basic Safety Standards)シリーズや世界保健機関(World

Health Organization,WHO)などの健康リスク管理を理解する必要がある」。(p15)

これらIAEA, ICRPは国際的には一体となって核の軍事的・平和的利用を推進してきた機関である。WHOさえ、安全保障理事会のもとにあるIAEAの支配下にあり、WHOはIAEAの許可なしに核や被曝に関する情報を公開できないのである。

世界保健機関(WHO)は、1959年5月28日、国際原子力機関(IAEA)との間に協定「WHA12-40」を締結した。

この協定の主な内容は「国際原子力機関と世界保健機関は、提供された情報の守秘性を保つために、ある種の制限措置を取らざるを得ない場合があることを認める」としている。この協定の締結後、WHOは放射線防護に関する目標を遵守するための独立性や自主性を全く示していない。WHOは、チェルノブイリ原発事故から5年経過後に、やっと高濃度汚染地域を訪れた。WHOは被害を受けた人々に避難命令も出さず、汚染されていない食料の供給も行わなかった。WHOは、特に1995年から2001年までの会議の議事録を公開しないことにより、この大事故の公衆衛生的な影響を隠蔽してきた。WHOは、チェルノブイリ事故による死者数を常に約50人以下と見積もっており、ベラルーシ、ウクライナ、ロシアの人々の健康上の問題を放射能への恐怖心によるものとみなしている。WHOは、チェルノブイリ事故による死者数を100万人近くと推測する、ニューヨーク科学アカデミーが2009年に発表した研究結果の有効性を認めていない[18]。世界の市民運動はIAEAから独立したWHOを求めている。

「しかし一般社会においては、計画被ばくによるリスクと事故による被ばくリスクの容認の基準は必ずしも同じではない。前者はリスクを上回る便益が伴うのに対し、後者にはリスクをいくら最小化してもそれを上回る便益が発生することはない。そのためリスクがゼロでなければ容認できないと考える人も多い。

リスクをゼロにするには労力・経済・心理面などいろいろなコストがかかり、別の健康リスクを増加させる場合もある。特に減らすべきリスクが小さければ、トレードオフの関係にある経済コストや別の健康リスクの方がより社会に害をなすであろう。またリスクゼロの人間社会はあり得ないことも事実である。この場合、むしろ、追加リスクをゼロにする防護方策の実施を、他のリスクとのバランスから論理的に考える根拠として、LNTモデルの科学的妥当性の検証は極めて重要な論点となる。実際の健康影響量としての線量評価ではなく、防護量としてLNTモデルから如何にこのリスク・ベネフィットの総合的な判断を下すのかという厳しい状況を、どのように説明、あるいは回避できるかが重要な課題である」。(P16)

一般社会では原発推進が便益をもたらすように学術会議「報告」は言うが社会的に見ても必ずしも全ての人に原発による便益があるわけではない。まして、福島原発事故の損失はほとんど一般住民の犠牲に転化されている。原発推進を提唱し、推進に加担してきた学術会議が被害の責任と救済に触れないのは許せないことである。それにもかかわらず、リスクはゼロにはできないからとその受忍を迫っているのである。「特に減らすべきリスクが小さければ、トレードオフの関係にある経済コストや別の健康リスクの方がより社会に害をなすであろう。またリスクゼロの人間社会はあり得ないことも事実である」。これが福島原発事故の加害者責任を問われる学術会議の言う言葉だろうか。

「報告」はリスク・ベネフィット論を展開しているが福島原発事故被害者は農地や牧場、漁場を失い、健康や命まで失ったのである。原発による利益は東電のものであり、住民にとって、利益、ベネフィットはゼロである。「報告」は被曝を減らすための除染、移住・避難をすることは経済性からほどほどにすべきであるといっているのである。これはまさに原子力推進勢力の意見であり、住民の健康を守る立場の発言ではない。科学者といえども人間である限り、人間の命と健康を第一にすべきである。それなのに経済性を優先させる核エネルギー利用勢力の一端を科学者の代表機関である「学術会議」が担っているのである。人権を無視して原子力を推進してきた責任を学術会議として深く反省しなければならない。

「最近では、100mSv以下の被ばくによる有意な健康影響を示したとする疫学調査の結果が原発労働者や医療被ばくなどの積算線量との関係から報告されているが、こうした研究をLNTモデルが科学的に実証された根拠として認めるかどうかには、専門家間での見解の相違がある」(p16)

上の議論は100mSv以下では被曝被害は無い、または証明されていないといってきた佐々木氏達がここではLNTモデルの議論にすり替えている。最近の医療におけるCTを用いた低線量被曝の疫学調査では数ミリシーベルトまで直線的にがんが発生することが示された。原発労働者の被曝調査でも同様である。まず、100mSv以下でも被害があることを認めるべきである。LNTモデルの証明に一般市民は主たる関心はなく、むしろ健康被害があるかどうかである。ペトカウ効果を考慮すると低線量で被曝の効果がより強まることもあるのである。

「一方、福島原発事故による追加被ばくに関しては、科学的事実が蓄積され、実際の被ばく線量が明らかにされつつあるものの、子どもへの健康影響に関する不安がなかなか解消されない。そこで、被ばく低減効果の大小にかかわらず、社会から強く要望があった場合は、防護方策を強化する方向で対応してきた(2章(3)節)。その結果、社会全体に関して言えば、健康不安は鎮静化の方向に向かっているが、その分、自主避難者、大規模な甲状腺超音波検査で甲状腺がんが見つかった子どもや家族など、特定の集団の不安が孤立化、先鋭化してきている。また放射線防護の原則に従うと、容認されうると判断される程度の検出限度以下の放射線リスクが、必ずしも被災者にとって理解・容認されてはいない現状も明らかになってきた(2章(4)節)」。(p17)

特定の集団の不安などと自主避難者を特別扱いにする態度が見られるが、不安は日本中や世界に広範囲に存在する。誠意のある救済がなされず、移染された汚染物は破れたり、火災の発生しやすいフレコンバッグに詰め込まれたままである。科学者なら不安の原因を明らかにすべきなのに、被災者が放射線リスクを容認しないのが悪いかのような記述である。国は100Bq/kgを食品の基準としているが、これは福島原発事故前の放射性廃棄物の処分基準である。この食品基準に不安を感じるのは当然である。食品基準を検出限界と思われる1Bq/kgにとったとしても、胎児被曝や放射線感受性の高い人を考えると、この値でも「容認できる」とは言えないのが科学的判断である。まして放射性微粒子として内部被曝の危険性がある。科学者として学術会議は原発推進に責任があり、子どもや被災者の健康を守り加害責任を果すべきなのである。

「ICRPも被ばくに関連する可能性のある人の望ましい活動を過度に制限することなく、放射線被ばくの有害な影響に対する人と環境の適切なレベルでの防護を目指すように「すべての被ばくは、経済的及び社会的な要因を考慮に入れながら、合理的に達成できる限り低く保たなければならない「ALARA原則」としており、子ども目線でのALARA原則の適用を検討する必要がある」。(p18)

「報告」は「経済的・社会的要因を考慮に入れながら、合理的に達成できる限り低く」という「ALARA」原則の適用を主張している。その原則の下で社会的に推進されてきた核の平和利用の結果が今回の福島原発事故である。被曝による健康破壊や失われた命と経済的利益が比較できるものではないことは今や明らかである。また、事故後の被曝に関しては、ここで言う経済的及び社会的要因というのは国や東電の負担が多くかからないようにということである。学術会議は誰を代表しているのか。誰の利害を擁護しているのか。これはすでに「報告」の分科会委員長の佐々木康人氏自身が国と東電のために、賠償裁判において連名意見書を提出し、「ALARA」を盾に被告を擁護する証言をしていることからも明らかである。子どもたちを被曝被害から守り、健康に育てようという視点が失われている。

「(4)原発事故後の甲状腺検査の在り方

福島原発事故後、初期放射線被ばくによる甲状腺等価線量が不明であり、県民健康調査事業が開始されている。その詳細調査の一部として、平成23(2011)年10月から事故当時0歳からおおよそ18歳までの子どもを対象として約37万人の甲状腺超音波検査が開始されている。その結果、事故後3年間の先行調査を受診した30万人のデータが解析報告され、多くの甲状腺異常所見(嚢胞や結節)が明らかにされ、特に、甲状腺がんが113例(約0.037%)の頻度で検出されている。これらに地域差や外部被ばく線量の違いによる発見頻度に有意差は無く、今まで検査が施行されたことがない対象者・地域に、初めて精度管理された超音波画像診断が導入されたことによるいわゆる“スクリーニング効果”であると考えられている。事実、UNSCEARやIAEAの福島報告書からも被ばく線量の低さから、放射線の影響は想定されていない」(p19)。

これは先に述べたように、存在し、証明されている健康破壊や周産期死亡という事実に反する虚偽の文章である。小児甲状腺がんでは1巡目より2巡目の方が発症率が高く、スクリーニング効果は否定されている。すでに放射線被曝の影響は明確に出ているのである。大量の犠牲者が出ているのに全くそれを無視し、デマで住民を騙して被曝を強制していることになる。これは大量の人的被害を学術会議の名において容認することになる。学術会議は大量の犠牲に対し責任を取らねばならない。

しかし、甲状腺検査結果に対する現場の混乱、とりわけ発見された甲状腺がんに対する患者家族の不安は大きく、検査の妥当性、丁寧な現場説明の必要性、そして何よりも「放射線影響の本態と甲状腺がんの自然史」と「発見された甲状腺がんの治療の在り方」、「繰返される長期間にわたる検査の在り方」について広く専門家による国際的なコンセンサスやガイドラインの策定、そして関係者を入れた共通認識と協議の場の必要性が、第5回福島国際専門家会議(平成28年9月26-27日、福島市開催)でも提唱されている」(p19)。

チェルノブイリと同様被曝被害の拡大が危惧される現状において、健康調査を地域的にも、大人を含めて年齢的にも拡大すべきである。増加する可能性の高い健康破壊に対して、検査を縮小することは許されない。尿や血液検査も含めて検査内容を拡大し、継続し、公表すべきである。検査や治療は、住民や避難者、被災者と協議してその意見に基づいて、健康調査費用は国が責任を持って行うべきである。

謝辞 多くの方のご意見を参考にさせていただきました。特に渡辺悦司、遠藤順子、児玉順一、本行忠志、林敬次、落合栄一郎、矢ケ崎克馬、宮地英紀の方々に感謝します。もちろんこの文の責任は私にあります。

PAGETOP

参考文献

- 日本学術会議報告「子どもの放射線被ばくの影響と今後の課題」

- Hagen Heinrich Scherb, Kuniyoshi Mori, Keiji Hayashi.

“Increases in perinatal mortality in prefectures contaminated by the Fukushima

nuclear power plant accident in Japan ? A spatially stratified longitudinal

study.” (Medicine 2016; 95: e4958)

- 『福島甲状腺がんの被ばく発症』宗川吉汪、文理閣 2017年

- 低レベル放射線曝露と自覚症状・疾病罹患の関連に関する疫学調査

―調査対象地域3町での比較と双葉町住民内での比較―

- 『放射線被ばくの争点』渡辺悦司、遠藤順子、山田耕作、2016年、緑風出版

- 「放射線の人体影響―低線量被ばくは大丈夫か」本行忠志、生産と技術、第66巻 第4号(2014) 68.

- Likhtarov I. Ukraine. Report 1 , 2005

- Tronko MD, et al. Cancer, 1999; 86: 149-156.

- Cardis et al, J Natl Cancer Inst 97;724-3, 2005

- 『甲状腺がん異常多発とこれからの広範な障害の増加を考える』医療問題研究会編著、耕文社 2015年

- 『低線量汚染地域からの報告-チェルノブイリ26年後の健康被害-』 馬場朝子、山内太郎著 NHK出版 2012年

- 『低線量放射線と健康影響』放医研、医療科学社、2012年

- 『放射性セシウムが人体に与える医学的生物学的影響-チェルノブイリ原発事故被曝の病理データ』- ユーリ・I・バンダジェフスキー著 久保田護訳 合同出版2011年

- 『放射性セシウムが生殖系に与える医学的社会学的影響―チェルノブイリ原発事故その人口「損失」の現実―』 ユーリ・I・バンダジェフスキー/N・F・ドウボバヤ著 久保田護訳 合同出版 2013年

- 『未来世代への「戦争」が始まっている-ミナマタ・ベトナム・チェルノブイリ―』 綿貫礼子、吉田由布子著 岩波書店 2005年

- 『放射能汚染が未来世代に及ぼすもの』 綿貫礼子編、吉田由布子、二神淑子、リュドミラ・サアキャン著 新評論 2012年

- 『ルポ チェルノブイリ28年目の子どもたち ウクライナの取り組みに学ぶ』岩波書店、2013年

- 『チェルノブイリ被害の全貌』ヤボロコフ他著、星川淳他訳、2,013年

- 『チェルノブイリ事故から25年将来に向けた安全性』、2011年 ウクライナ国家報告

- ラルフ・グロイブ、アーネスト・スターングラス著『人間と環境への低レベル放射線の脅威』肥田、竹野内訳、あけび書房、2011年

- http://www9.nhk.or.jp/kabun-blog/200/257486.html

- 『福島甲状腺がんの被ばく発症』宗川吉汪、文理閣 2017年

- 環境省の記者発表

- 宮崎・早野論文について

http://blog.torikaesu.net/?eid=65

http://blog.torikaesu.net/?cid=8

- 落合栄一郎著、『放射能は人類を滅ぼす』緑風出版 p81

- Romanenko A et al, Urinary bladder lesions induced by persistent chronic low-dose

ionizing radiation. Cancer Sci 94:328-333, 2003

- Romanenko A et al, Urinary bladder carcinogenesis induced by chronic exposure to

persistent low-dose ionizing radiation after Chernobyl accident. Carcinogenesis

30: 1821-1831, 2009

- Inge Schmitz-Feuerhake, Christopher Busby, Sebastian Pflugbeil,

Genetic radiation risks:a neglected topic in the low dose debate.

Environmental Health and Toxiology,vol.31,Article ID e2016001

|