原発賠償訴訟における「佐々木外連名意見書」の問題点

|

山田耕作

2017年3月3日

2017年8月25日改定 |

目 次

PDFで読む 参考:「佐々木外連名意見書」(PDF)

福島原発事故に対して、避難者はじめ被災者から、東京電力と国の責任を追及し、被害の賠償を求めて、全国各地で裁判が行われている。裁判においては各裁判所で被告(東電と国)側からと原告(被災者・被害者)側から、それぞれを代表する科学者から意見書が提出され、裁判で論議されている。特に被曝の被害をめぐっては、原告を代表する意見書は崎山比早子氏による意見書であり、それは国と東電の被曝をめぐる科学の過ちを指摘し、厳しくその責任を追及している。一方、被告を代表する意見書は佐々木外16名の連名意見書である(「連名意見書」と呼ぶ)。2014年2月「放射線リスクに関する基礎的情報」を、56名の学識経験者の協力を得て政府が発表しているが、連名意見書の基本的な内容はこの「基礎的情報」と同じである。そしてその主張は旬報社発行の『福島への帰還を進める日本政府の4つの誤り』1)ですでに批判されている。特に同書の松崎道幸氏による第1章「日本政府の4つの誤り」、および山田による第3章「『放射線リスクに関する基礎的情報』の問題点」において詳しく議論されていることである。参照されたい。

また、この連名意見書に対しては崎山比早子氏が裁判において的確に反論されている(甲D共162意見書4/連名意見書への反論)。そこで、私のこの小論の目的は裁判を少し離れて、純粋に科学的な立場から連名意見書の内容を見たとき、どのような問題点があるかを明らかにすることである。この小論が、被災者やそれを支援して奮闘されている皆さんを力づけ、被災者の何かの役に立つことがあれば幸いである。以下、連名意見書の目次に沿って議論する。

連名意見書は冒頭の「はじめに」において、崎山意見書には、連名者たち「専門家」の「常識的認識」と異なる見解が多く含まれているという結論を述べている。その「不適切な」主張は次の5点であるという。

- 最近の論文によってLNT モデルが低線量域で科学的証拠により証明されており、統計的に有意な発がんリスクの増加が認められる、

- 年間1 ミリシーベルト超の住民の被ばくは原発事故後の福島県を含めて容認できない、

- 原子放射線の影響に関する国連科学委員会(United Nations Scientific Committee on the Effects

of Atomic Radiation: UNSCEAR)から放射線誘発非がん疾患の疫学的評価に関する報告書がでているので速やかに法規制に取り入れるべきである、

- 福島県で小児甲状腺がんの多発がみとめられるのは放射線被ばくが原因である、

- 年間20 ミリシーベルトを基準とする住民の帰還政策が科学的見地から非合理的である。(p1)

|

私は連名意見書が「不適切」という、以上の5点は極めて正しい適切な指摘であると考える。そして、反対に、ここで言う連名者である「専門家」は一面的な考え方に捕らわれ、最近の科学的な進歩に反する「非常識」な意見を述べていると思わざるを得ない。以下に検討する。

PAGETOP

連名意見書は言う。

| 新たな知見が科学的真理として受け入れられるためには、多くの追試などを通じてその再現性が検証され、学会等の専門家集団で定説となる必要がある。国の規制に取り入れるのは、その確かさを十分検証された科学的知見であるべきであって、論文が発表されたからといって、そこで報告された結果を速やかに規制に取り入れるべきとの崎山氏の要求は適切でない。(p1−2) |

連名意見書は論文に掲載されても、「科学的常識」として、「専門家集団」の「定説」となる必要があるという。ところが、この「専門家集団」が問題なのである。この「専門家集団」の定説が批判され、放射線被曝のリスクが国際的な論争として永年にわたって継続されている現実を考える必要がある。これまで真剣に被曝の問題に取り組んだ人たちは、国際的な深刻な対立が原子力推進派と被害者救済派の間に存在することを知っているからである。例えば中川保雄氏の古典的名著『放射線被曝の歴史』2)は次のように述べている。「今日の放射線被曝防護の基準とは、核・原子力を開発するためにヒバクを強制する側が、それを強制される側に被曝をやむを得ないもので、我慢して受忍すべきものと思わせるために、科学的装いを凝らして作った社会的基準であり、原子力開発の推進策を政治的・経済的に支える行政的な手段なのである」。

1.1 被曝被害をめぐる深刻な国際的対立

また、アレクセイ・V・ヤブロコフ氏たちが2009年に出版した「チェルノブイリ被害の全貌」3)の前書きでウクライナ国立放射線防護委員会委員長のディミトロ・M・グロジンスキー教授は次のように述べている。

「立場が両極端に分かれてしまったために、低線量被曝が引き起こす放射線学・放射線生物学的現象について客観的かつ包括的な研究を系統立てて行い、それによって起こりうる悪影響を予感し、その悪影響から可能な限り住民を護るための適切な対策をとる代わりに、原子力推進派は実際の放射性物質の放出量や放出線量、被害を受けた人々の罹患率のデータを統制し始めた。放射線に関連する疾患が明らかに増加して隠し切れなくなると国を挙げて怖がった結果こうなったと説明して片付けようとした。…(中略)…

この二極化は、チェルノブイリのメルトダウンから20年を迎えた2006年に頂点に達した。このころには、何百万人もの人々の健康が悪化し、生活の質も低下していた。2006年4月、ウクライナのキエフで2つの国際会議があまり離れていない会場で開催された。一方の主催者は原子力推進派、もう一方の主催者は、チェルノブイリ大惨事の被害者が現実にどのような健康状態にあるかに危機感をつのらせる多くの国際組織であった。前者の会議は、その恐ろしく楽観的な立場に当時者であるウクライナが異を唱え、今日まで公式な成果文書の作成に至っていない」。

1.2 連名意見書は被曝被害の救済という目的を忘れ、科学的真理を無視している

さて、連名意見書の言う「国際機関で合意されている科学的常識」とはなんであろうか。どの国際機関で決められた「科学的常識」なのかが問題である。ここにおいて上記の原子力推進派と被害者救済派の対立を考慮すると連名意見書の立場が明確になる。

つまり、連名意見書提出者はその連名意見書を見ればわかるように「国際機関で合意されている科学的常識」として、自分たちが代表する従来のICRP(国際放射線防護委員会)、IAEA(国際原子力機関),

UNSCEAR(国連科学委員会) の一連の見解を「科学的常識」として維持し、適用している。そのため、対立する被害者救済側の最近の進歩である低線量被曝の大規模な疫学調査データやチェルノブイリ事故で発見された「長寿命放射性核種体内取り込み症候群」を一切無視している。4−11)

放射線被曝の研究の目的は事故の被害から住民の健康と生命を守ることである。それ故、予防原則「ある行為が人間の健康あるいは環境への脅威を引き起こす恐れがあるときは、たとえ原因と結果の因果関係が科学的に十分に立証されていなくても、予防的措置がとられなければならない」が公害問題に対する国際的な合意となっている。連名意見書にはこの「予防原則」という言葉が一切なく、根本的な原則である基本的人権として、人類の命と健康、生活を守るという姿勢が全くない。頭から福島原発事故被害は一切ないと決めつけているのである。

科学においては、新しい真理が発見されれば古い「常識」は誤りであるということである。現在では5ミリシーベルト程度の低線量までリスクが評価されている。それにもかかわらず、連名意見書は時代遅れの誤った「100ミリシーベルト以下の被曝では被害は証明されていない」という古い見解に固執しているのである。これは真理より「古い常識の維持」を優先させる本末転倒した考え方である。ピアレビュー誌に載っても自分たちに都合が悪ければ異議を唱え、まだ証拠不十分といい続けるのである。放射線被曝がよりいっそう危険なことが分かってきたのだから、できる限り早くその知見を取り入れ、被害を減らすのが人類の安全を守る立場の人の責任である。人命よりも古いリスク論になぜこだわるのか。グロジンスキー教授の言うように「被害を隠し、なかったことにする」ためである。その目的は被害に対する国・東電の責任を逃れ、膨大な被害の賠償を逃れるためである。

1.3 科学的真理は客観的な法則であり、自然によって検証される

ここで最後に「科学的常識」という言葉について考えたい。通常、科学者は「科学的真理」を基準にする。ここでは放射線被曝に関する真理が問題になっている。連名意見書は「真理」といいながら実は「専門家集団での定説」、つまり常識を基準としている。これがそもそもの間違いである。科学的真理は客観的な自然の法則であり、自然や生物の実験・観察によって検証される。連名意見書の言うように掲載される雑誌や多数意見が真理の基準ではないのである。「地動説」はガリレオ・ガリレイ一人の意見であっても正しく、多数意見でも「天動説」は間違いなのである。

PAGETOP

| 「放射線影響科学領域ではUNSCEAR で評価され、報告書に引用されることが定説として定着することへの一つの過程であると言える」(p2) |

連名意見書は国連科学委員会(UNSCEAR)だけが「定説」を定める権利があり、その決定がすべてであるというのである。ところが現実はICRPやUNSCEARの正当性、公平性、信頼性そのものが問われているのである。

原発事故による被曝被害の拡大や科学者の努力により、被曝被害に関する科学は毎年進歩している。UNSCEARやICRPは国際的合意が達成されない新しい被曝の危険性は見送り、取り入れない立場である。彼らの言う「国際的合意」とは国際的に原子力を推進するグループの同意・承認である。例えば世界保健機関(WHO)でさえ、IAEAの許可なしには核被害の情報を公表できない取り決めがあるのである。この不当な制限の故に放射線被曝被害者を護り治療・介護する医者や科学者、被曝被害者たちと原子力推進派は国際的に鋭く対立しているのである。連名意見書は特に国連科学委員会報告書を権威として「国際的合意」としているが、UNCSEARは原発を推進するICRPとIAEAの影響下にあるのである。良心的な世界の人々はWHOのIAEAからの独立を求めている。

被曝被害をめぐる対立の実態は次のようなものである。新しい危険性について合意に達しないように、ICRP委員や各国政府関係者の原子力推進派が反対し、合意を妨害して不一致を作り、新しい危険性の採用を妨げるのである。これは日本でもアスベストの規制や水俣病被害者の救済で見られたことである。

崎山氏がリスクに取り入れを主張する非がん性疾患や低線量被曝の危険性について、なぜ連名意見書はリスクとして取り入れないのであろうか。心電図の異常や心臓死の増加が報告されているのである。ユーリ・I・バンダジェフスキー氏の報告をはじめとしてチェルノブイリ事故で「長寿命放射性核種人体取り込み症候群」として内部被曝の危険性が指摘されている5)。内部被曝は放射性微粒子が飛びかう汚染地への帰還に際して、また、関東、東北に居住する人の健康にとっても重大な問題である。10)

PAGETOP

連名意見書は言う。

放射線防護・管理をあらかじめ計画できる平常状態(ICRP のいう「計画被ばく状況」)では防護・管理の目的は『組織反応(確定的影響)の回避と発がんリスク(確率的影響)の最小化』へと変化した。そして、防護の最適化過程に拘束値(dose

constraints)を指標として『社会的、経済的要因を考慮に入れて、合理的に可能な限り(As Low as Reasonably Achievable:ALARA)被ばくを低減する原則が取り入れられた』。

線源や被ばく線量の制御が困難な事故などの非常事態(ICRPのいう緊急被ばく状況)となった場合は、防護・管理の目的を『重篤な組織反応(確定的影響)の回避と発がんリスク(確率的影響)の最小化』へとして、平常時よりも発がんリスクが高まることを容認せざるを得なくなる場合がある。事故などの非常事態が収束し、復旧が始まっても、平常時より環境の放射線量が高く直ちに平常時まで下げることが困難な場合(ICRP

のいう現存被ばく状況)にあっても同様である。これらの場合には『線量限度(dose limits)』は適用せず、『参考レベル(reference

levels)』を指標として、最適化(ALARA)を実践して、可及的速やかに平常に復帰する努力をする。ICRP は線量限度や、拘束値、参考レベルを危険と安全の境界とはみなしておらず、影響の段階的変化を示すものではないとしている。汚染地域に居住しながら、平常状態を目指して防護の最適化活動を実施することを意図している。事故後の非常時、復興期に平常時の公衆の線量限度である年間1ミリシーベルトを超える地域に居住すべきでないとする崎山氏の主張には科学的根拠がない。崎山氏は、線量限度の意味を誤解しているものと思われる。(p5−6) |

人間の健康・生命の安全を基準としていないのでこのような議論ができる。しかし、年間1ミリシーベルトは過去の被曝被害の研究から被曝が危険であることから到達した値である。本来、健康のためにはもっと下げるべきであるが「社会的、経済的要因を考慮に入れて」というICRPの基準のために1ミリシーベルトにとどめられているのである。原発で言えば、経済的利益は電力会社にあるが、住民はただ、被曝被害を受けるのみであり、被ばく限度は、本来、0ミリシーベルトであるべきである。それより高い1ミリシーベルト以上のところに住むべきでないのは、人間の放射線に対する耐性が事故で変わらないのであるから科学的な結論である。崎山氏の主張は放射線科学者として当然である。むしろ、経済的利益を人間の健康や人権より上におくICRPのALARA原則は廃棄されるべきである。法令で定めた放射線管理区域(3か月で1.3ミリシーベルト、年間5.2ミリシーベルト、またはアルファ線を放出しない放射性同位元素に対しては4Bq/cm2)以上の高汚染地域に子供や妊婦まで住まわせて連名者たちは平気なのか。私たちは、彼らの「汚染地域に居住しながら、平常状態を目指して防護の最適化活動を実施することを意図している」という言葉を忘れてはならない。これは連名者自身が、「平常状態」でない汚染地に人々を居住させたり、帰還させていると自覚しており、これから「平常状態」を目指すのであり、連名意見書によっても安全でないと考えているのは明白である。連名意見書は「平常時より環境の放射線量が高く直ちに平常時まで下げることが困難な場合」は現存被ばく状況として20ミリシーベルトの被曝を容認している。人間が住める環境でなければ避難して移住する必要がある。やむを得ず住み続けなければならないのは移住のための損害賠償や生活補償が十分でないからである。

そもそも、連名意見書の言う「現存被ばく状況」を作ったのは原発を推進してきた東京電力と国である。これらの加害者が被害者に対して、20ミリシーベルトから、徐々に1ミリシーベルトに低減していけばよいといっているのである。一般常識では加害者が被害者に謝罪して、加害者の責任で安全な場所への移住とその生活を保障するのが当然である。

PAGETOP

連名意見書は言う。

| 現時点での国際的なコンセンサスは、100 ミリシーベルト以下の低線量域においては疫学データの不確かさが大きく、放射線によるリスクがあるとしても、放射線以外のリスクの影響に紛れてしまうほど小さいため、統計的に有意な発がん又はがん死亡リスクの増加を認めることができない、というものである。(p6) |

連名意見書は100ミリシーベルト以下の被曝についてのリスクの疫学的、科学的調査結果はないという立場である。国際的な疫学研究の進歩を無視している。次の★5章で、あらゆる疫学研究に言いがかりや疑問を投げかけ、その成果を無視している連名意見書の立場は内外の多くの専門の科学者から批判が出ている。国連「健康に生きる権利」特別報告者アナンド・グローバー氏による日本への調査報告書(2012年)は「9.チェルノブイリ事故では甲状腺がんだけが増えたという欠陥の多い調査結果をよりどころにして、日本政府がそれ以外の健康影響が発生するはずがないという立場をとっていることは極めて遺憾である」と勧告している。1,12)

さらに、「48.日本政府は、国連特別報告者に対して、100mSv未満では発癌の過度のリスクがないため、年間放射線量20mSv以下の居住地域に住むのは安全であると保証した。しかしながら、国際放射能防護委員会(ICRP)でさえ、発癌又は遺伝的疾患の発生が、約100mSv

以下の放射線量の増加に正比例するという科学的可能性を認めている。さらに、低線量放射線による長期被ばくの健康影響に関する疫学研究は、白血病のような非固形癌の過度の放射線リスクに閾値はないと結論付けている。固形癌に関する付加的な放射線リスクは、直線的線量反応関係により一生を通し増加し続ける」と日本政府の過ちを指摘している。

PAGETOP

この章では論文の信頼性の検討をするのであるが、崎山氏に対する反対尋問でも見られたが論文の構成や性格について連名意見書は誤解しているようである。閲読後掲載されるのは編集委員会が出版する価値があると認めた論文である。通常、論文の末尾になされるDiscussion

は今後の検討が望ましい問題点に関することが多い。また、疑問点に答えるためにあえて疑問を提示し回答している。ということであって、肝心なことは疑問の提示は論文自体の結論を否定するものではない点である。以下の個々の論文批判もそうであるが、被告側がDiscussion

が論文自体を否定する、ないしは結論が未定のように理解して原告証人を追求しているのは、論文についての無理解から生じる間違いである。私には自分では当否も重要度もわからないまま、何でも原告証人批判に利用するという批判の仕方に見えた。これでは自分たちの無知をさらけ出すのみならず、討論を経て真実を見出そうとする科学論争の裁判にはなじまない。

(1)小笹晃太郎ほか「原爆被爆者の死亡率に関する研究第14報(1950−2003年:がんおよびがん以外の疾患の概要)」

最小の区切りが0−200ミリシーベルトでそれをとおるということは閾値0を示唆する。それ故、論文の要約でも閾値0が最もふさわしいと書いているのである(zero

dose was the best estimate of the threshold.)。それに対して、連名意見書は

崎山氏は、LSS第14報の要約欄に「全固形がんについて過剰相対危険度が有意となる最小推定線量範囲は0−0.2Gy(引用者注:1Gy=1000mGy(ミリグレイ)であり、0−0.2Gyは0−200mGyに相当。以下同じ。)であり、定型的な線量閾値解析(線量反応に関する近似直線モデル)では閾値は示されず、ゼロ線量が最良の閾値推定値であった。」との記載があることなどを根拠に、「放射線に安全量はない”しきい値なし直線(LNT)モデル”が最も調査結果にあっている、ということである。」と指摘している。

しかし、崎山氏の指摘・主張は、以下に述べるとおり、明らかに平成26 年5 月20 日に行われた第6 回東京東力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家会議において、当該論文の執筆者である小笹晃太郎氏が説明しており、崎山氏のような解釈が誤りであると明確に述べている(専門家会議議事録26−31

ページ、同会議における小笹氏の提出資料参照)。 |

そこで同議事録の小笹氏の発言を見よう。13)

「総固形がん死亡の過剰相対リスクは被ばく放射線量に対して直線の線量反応関係を示し、その最も適合するモデル直線の閾値はゼロであるが、リスクが有意となる線量域は0.20Gy以上であった」というのである。このように小笹氏は閾値ゼロを確認しており、崎山氏の引用と矛盾しない。ただ、リスクの95%信頼区間が有意であるのは200ミリシーベルト(mGy)以上であるということである。つまり、その最も適合するモデル直線の閾値はゼロであるが、0−200ミリシーベルト領域に延長するリスク直線が有意となる線量域は200mGy以上であったということである。閾値ゼロが最もふさわしいことには変わりがない。Prestonらの結果も100ミリシーベルトが閾値でないことを示している。住民にとって大事なのは線形かどうかではなく、低線量でも危険であるということである。

(2)テチャ川流域住民における放射線被ばくと固形がん死リスク(Krestinina L Yet al.)

確かに50ミリシーベルト付近では線形であるかどうかは不明だが、ここで示された図でも100ミリ以下でも影響があり、がんが被曝により増加していることを示している。低線量被曝の危険性を証明している。線形性のみを批判し、低線量被曝被害の増加を無視している。低線量では発症が遅く、特に長期間の観察が必要である。

(3)原子力産業の放射線作業従事者のがんのリスクに関する15カ国共同研究:放射線に関連するがんリスクの推定(Cardis E et al.)

確かにカナダの被曝線量測定に間違いがあったようである。しかし、この点については少し検討を要するかもしれない。AECL(カナダ原子力公社:Atomic

Energy of Canada Limited)の被曝データでがんの発生率が異常に高いとされている。AECLはチョークリバー研究所を引き継いでCANDU炉開発を本格化させ、1962年にはオンタリオ州ロルフトンに2万kWのCANDU実証炉NPD(Nuclear

Power Demonstration)を完成。1971年には商業用CANDU炉の第1号となるピッカリングA発電所1号機(54.2万kW)が営業運転を開始した(Wikipedia)。この様にAECLは重水炉に関与していた。重水炉はトリチウムの発生量が高いことはよく知られている。ロザリー・バーテル氏はトリチウムによる被曝がカナダに於けるがんの異常発生の原因である可能性を指摘している。

次に述べる3ヶ国や日本の原子力発電所の労働者の正しい調査でも統計的に有意な被曝リスクが出ている。日本では10ミリシーベルトの被曝でがん死が有意に3%増加した。(松崎「日本政府の4つの誤り」p19)1)

(4)仏英米3 カ国の労働者の後ろ向きコホート研究(INWORKS)

連名意見書は

と無視している。この連名意見書にある放射線影響研究所の評価及び原論文を読むと連名意見書の記述は論文を曲解しており、上記コメントは不適切であり、被曝基準としてとりいれることこそ科学者の責任である。

同研究所は次のように解説している。

INWORKS論文の要旨と主張(原論文の要旨の和訳)

「放射線被ばく線量が増えるに応じてがん死亡リスクは直線的に有意に増加することが観測され、白血病を除くがん死亡リスクは1Gy当たり48%の増加(ERR/Gy=0.48)、固形がん死亡リスクは1Gy当たり47%の増加(ERR/Gy=0.47)であった。仏、英、米3カ国間でがん死亡リスクに有意な違いはない。0-100mGyの線量域に限ってがん死亡リスクをみても全体の線量域のリスクと同じ大きさである。

交絡の可能性のある喫煙や職業上のアスベスト曝露の交絡については、間接的な方法で検討したが、喫煙や職業上のアスベスト曝露による交絡ががん死亡リスクに影響を与えているとは思われない。

今回の放射線業務従事者を対象とするINWORKS調査によって、慢性低線量被ばくによる固形がん死亡のリスクが直接的に観察でき、本調査から、低線量率被ばくにおいても、高線量率被ばくである原爆被ばく者で観測されるリスクと同じ傾きであることが示された。

これがINWORKS論文の主たる結論である」。

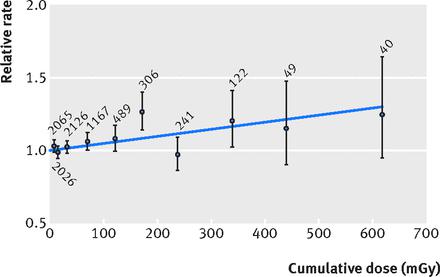

この論文は次の図1に示すように低線量まで同じ傾斜で被曝線量にリスクが比例している。調査人数約30万人、精度を含め素晴らしい研究である。この国際的な研究に対して日本の「専門家」は異論があるようである。それは次のようなものである。

(1)喫煙の交絡について

低線量率放射線被ばくの健康影響をみる上では、放射線以外の要因による交絡を如何に制御できるかが重要である。特に、我々の疫学調査と同様にINWORKS調査も対象の属性をコントロールできない観察研究であることから、放射線被ばくとの関連が見かけ上の関連に陥っていないかに充分注意を払わなくてはいけない。

この点に関しては、INWORKS論文の著者らも注意を払い、考えられる交絡要因を調整しつつ解析を進めている。しかしながら、INWORKS調査においては、どのように交絡要因を調整しようとも、がん死亡リスクに大きな違いを与えていない。また、3カ国別にみても、あるいはその国の中で原子力施設の違いや、社会経済状況である職種や従事期間を調整しても、がん死亡リスクは殆ど同じ値を示し、3カ国を統合したと雖も本対象集団の同質性が強調されている。すなわち、交絡要因の調整は死亡リスクに影響を与えない。

これは、日本の放射線業務従事者における調査とは全く異なっている。

重要な交絡要因であると考えられる喫煙については、INWORKS調査では喫煙情報が個人毎に把握されていないこともあり、がん死亡を説明するモデルの説明変数に喫煙を加えるという直接的な方法ではなく、がん死亡から喫煙に関連するがんを除くという従属変数の操作による間接的な手法で喫煙の交絡を議論している。そこで、喫煙に強く関連する肺がんを除いて解析したとしてもがん死亡リスクに変化はないことから、著者らは、本調査集団に喫煙の交絡はないであろうとしている。

このような間接的方法は、我々も第V期調査の解析で用いたが、日本のケースでは、がん死亡リスクは大きく低下し、かつ、有意ではなくなったことから、喫煙が交絡している可能性を強く示唆している。さらに、喫煙情報を個人毎に把握している一部集団について、喫煙の交絡を直接的な方法で調整すると、がん死亡リスクは大きく変化することが定量的に確認された。 |

以上から、3ヶ国では「肺がんを除いても死亡リスクに変化がない」が日本の場合は「大きく低下」したという。日本の労働者は喫煙者が多いのではないかと思われる。しかし、この違いにもかかわらず、連名意見書は3ヶ国も交絡と決めつけ、「当該論文の示唆する結果について、科学的な評価は定まっているとは言い難い」と切り捨てるのである。こうして低線量まで被曝リスクを示した調査・証明はないというのである。

連名意見書は喫煙の交絡の疑問を提示するだけで、それ以上検討していないが松崎道幸氏は彼らの間違いを次のように指摘している。

文科省が行った日本の原発労働者約30万人の調査で平均10.9年の追跡期間で1人平均13.3mSv 被曝し、がん死リスクが4%増えた。10mSvあたりにすると3%である。日本の調査で100mSv被曝群は10mSv未満被曝群より30%以上肺がん死が高いが、この差を喫煙率の差では説明できない。100mSv被曝群は喫煙率54%、10mSv未満群では44%の喫煙率であり、喫煙率の10%の差で30%の肺がん死のリスクの差は説明できない。(以上は松崎道幸氏の考察である)。1)

いずれにせよこの論文は次の図1に示すように低線量まで同じ傾斜で被曝線量にがん死リスクが比例している。また中性子による被曝が10%以上になる労働者は除いている。

図1 3ヶ国の原発労働者の被曝量とがん死の相対リスク

(5)核施設労働者の白血病、リンフォーマによる死亡と放射線被ばく −国際コホート研究−(INWORKS)(Leuraud K. et al.)

連名意見書は言う。

| 更に統計解析での問題点を挙げれば、動物実験結果から、線量率を下げると同じ総線量であっても放射線誘発白血病やがんのリスクは小さくなることが分かっている。この点、当該研究のコホートでは、たとえば、年間平均3mGyで40年従事した作業員と、年間平均12mGyで10年間従事した作業員と、1年間だけ50mGy被ばくし、その他の35年間は年間2mGyの被ばくであった作業者がいたとしても、それらはすべて果積線量120mGyとして扱われる。実際、累積線量が高い作業員は、核開発初期に従事していた作業員である。生物学的には、これらの異なった被ばく状況は異なる影響を来すと推測されるため、作業者の解析においても、累積総線量だけでなく、線量率を用いた解析をも行う必要があるが、この論文ではそのような解析は行われていない。したがって、この論文をって、100mSv以下で発がん又はがん死亡リスクの増加があることが実証されたとか、LNTモデルの成立が実証されたとは言い難い。 (p13) |

論文は3ヶ国核施設労働者の白血病死が被曝量に比例し、500mGy以下で1Gy当たり2.96倍(90%CI:1.17−?.21)になることを示している。300mGy以下でも、100mGy以下でもほぼ同じ傾きの直線に載る。ただ、100mGy以下のデータの誤差の下限が1より小さいことを持って統計精度がよくないことを批判しているのである。むしろ、3直線が一致して低線量まで被曝の危険性を示していることが重要で、崎山氏の指摘のように、100ミリシーベルト以下でも「死亡リスクが増加した」のである。総被曝量が同じ時、むしろ、低線量で長期の被曝の方が短期間での高線量被曝より危険であることがペトカウ効果と呼ばれて知られている。14,15)ペトカウ効果によれば、放射線によって発生した活性酸素が細胞膜やミトコンドリアを連鎖的に破壊する間接的な放射線の効果の重要性が指摘されている。9,10)このように連名意見書の線量率に関する見解は時代遅れになっている。

(6)イギリス高線量地域における小児白血病(Kendall GM et al.)

自然放射線被曝が5ミリシーベルトを超えると子どもの白血病が1ミリシーベルトごとに12%増加した。この場合5ミリシーベルトでも相対リスクの下限が1を超え、統計的に有意である。連名意見書は仕方がないので、これも細かい揚げ足取りで疑問を投げているだけである。交絡因子や線量の不確定さを挙げている。

(7)バックグラウンド電離放射線と小児がんのリスク:スイスの国勢調査ベースの全国コホート研究(Spycher et al.)

連名意見書は

| このTable2にあるとおり、全がん、白血病、のハザード比が有意に増加したのは居住地の放射線レベルが200nSv/hr以上の子ども(1nSv(ナノシーベルト)=100万分の1ミリシーベルト=10億分の1シーベルト)、また他の腫瘍については150nSv/hr以上200nSv/hr未満の子どもであった。年間の被ばく線量1mSvは、線量率に換算すると114nSv/hrに対応するから、「この論文で初めて1mSvという低線量でも有意にがんが増加することが疫学調査で示された。」という崎山氏の指摘(京都地裁に対する崎山意見書17ページ5−7行)は正しくない。 |

といっている。つまり、1ミリシーベルトは114nSv/hrに対応するから150nSv/hrや200nSv/hrでは正しくないというのである。このような姿勢なのである。崎山氏が「約」とつけておけばよったかもしれないが調査は100nSv/hrからされており、1ミリシーベルトのオーダーまで示されたと危険性の精度に感服するのが科学者であろう。このような細かいことを重要視する科学者には決して放射線被曝の全体像は見えないであろう。科学的判断とは総合的な判断であり、危険性を各専門家に分担して考察していては見えないのである。

また、彼らは自分たちの都合でリスク評価を使い分けている。例えば「低線量被曝リスク管理に関するワーキンググループ報告書」では木造家屋の遮蔽を考慮に入れ、毎時190nSv/hを年間1ミリシーベルトとしている(同報告p14、また「放射線リスクに関する基礎的情報」でも同じ値)。20ミリシーベルト以下として帰還を進める時は空間線量3.8μSv(3,800nSv)/hを20ミリシーベルト/hとしているのである。このような子供じみた口先の議論で本当に国民の安全と健康は守れるのだろうか。

(8)医療放射線被ばくの健康影響

連名意見書はCT検査の結果がんが増加したのを否定するために問題点を挙げている。イギリスのCT検査では素因となる基礎疾患を有する患者ではCT

検査の回数が多く、被ばく線量も多かったためだという。しかし オーストラリアではほとんど大部分80%が1回のCTである。照射した以外の場所にがんが発生したことを問題にしているが人体の免疫や内分泌系のつながりなど人体を有機的な統一物、生体として理解していない。非科学的態度である。オーストラリアの研究はCT検査を受けた68万人と受けなかった1026万人のがん発症率を比較したものである。検査1回の被曝量は推計4.5mSv、発症率は1回当たり1.24倍であった。精度の高い調査である。また、検査部位と発がん部位との関係をさけるため、CTが最も多く取られた(約60%)脳腫瘍を除いたり、CT検査後の潜伏期間として、1年、5年10年を仮定して解析しているが、リスクに関する結果に基本的な変化はなかった。

イギリスのCT検査による白血病の増加について連名意見書は言う。

| 「崎山意見書には、『白血病罹患率についての過剰相対リスクは0.036/mGy(1mGy被ばくすると白血病罹患率が1.036倍)であり、脳腫瘍罹患率については、過剰相対リスクは0.023/mGy(1mGyの被ばくで脳腫瘍の罹患率が1.023倍)であった。』との記述がある。原論文に過剰相対リスクが0.036/mGyなどと記載されているのは事実であるが、これは、「LNTモデルを仮定すると白血病罹患率が1mGy当たり3.6%増加する」という意味である。『1mGy被ばくすると白血病羅患率が1.036倍』という記述は、あたかも1mGyという低線量の被ばくで白血病罹患率が増加するかのような印象を与えかねないが、意味が異なる。 |

意味は異ならない。オーストラリアの調査でCT1回当たり、4.5mGyの被曝でがんが増加した。発がんの機構を考えれば1回当たり1mGyでも罹患率は増加すると考えるのが自然である。

PAGETOP

「放射線必須データ32」田中司朗他、創元社 p123によればケララ州の疫学調査のp値が0.5以上であり、関連はないといっている。筆者中村清一氏は「生涯線量の推定には比較的大きな誤差を伴う可能性がある。経済的発展に伴い住民の移動がおおきくなりつつあることを問題点」としている。一方、同書で37ページに松田尚樹氏が「高レベル自然放射線地域住民の染色体異常」を報告し、「高レベルの自然放射線地域(外部線量は2.74から4.44mGy/年)住民では、年齢の増加に伴って、血中リンパ球における二動原体染色体及び環状染色体の存在率が増える傾向にある」。高レベルの自然放射地域ではこの染色体異常と年齢の相関係数が0.74であるが対照地域では0.21であった。16)

市川定夫氏も土地の自然放射能がムラサキツユクサの突然変異を誘発することを確認している4)。放射線の影響がないことを証明するためには被曝の実態を正しく反映できる適切な疫学調査が必要である。後述のOhiraたちの論文の不検出の結果は適切でない分割のためである。ケララ州のがんも地域分割と統計精度の誤差が危惧される。

PAGETOP

(1)小児甲状腺がん

連名意見書は

| 津田論文は、県民健康調査の公表された一部の途中結果のみを利用し、誤って解釈した結果、福島県立医大における外部被ばく線量と甲状腺がんの地域別関連性を精微に解析した最新の論文とは異なる結論を得ている。同論文では甲状腺がんと放射線被ばくの因果関係を示唆する所見は得られていない(Ohira

T et al. Medicine,2016)。 |

として放射線被曝の甲状腺がん発生への寄与を否定している。https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5008539/h/articles/PMC5008539/

この点については津田敏秀氏が岩波の『科学』2017年2月号p0124で外部比較に比べ、違いが小さい内部比較によるOhira論文こそ根拠がないと批判している。私もOhira氏たちの論文を見たが、福島県の地域の分割が3つと少なく、差が出にくくなっている。しかも汚染度の最も高い地域の調査対象人数が4192人、甲状腺がん患者数は2人と少なく統計誤差が大きくなる分割となっている。これでは全体のサンプル数が30万人と多くても、「精微」と言われても、正しい結果は出ないのも納得できる。連名者の一人柴田義貞氏の言う悪い疫学の例である。さらに観測年が低汚染地域ほど遅いので、汚染度と観測期間とが患者発生数の違いを相殺する方向に働いている。大きな差が出ない解析であるように見える。大平氏は津田氏達の内部比較が2.6倍なのに外部被曝が30倍では大きく食い違うという。そもそも大平論文で福島原発事故による被曝量が小さいというのは根本的な誤りである。国際的に信頼性があるストールたちの研究はセシウムの福島の放出量は37ペタベクレル(10の15乗Bq)としており、ヨウ素ではセシウムの50倍の2000ペタベクレル以上の放出と考えられる。

結果が出ない分割は線量分布など事故の本質を理解しない解析となっているからである。連名意見書がOhira論文を津田論文と同等に扱っていること自体連名者の見識が問われるものである。疫学「専門家」の柴田氏はどう考えているのだろうか。まさに対象人数を増やしたから正しいとは言えない例であるのに、「精微」な解析という科学者がいるだろうか。それに比べ原告証人崎山氏や津田氏の大平論文に対する批判は謙虚である。

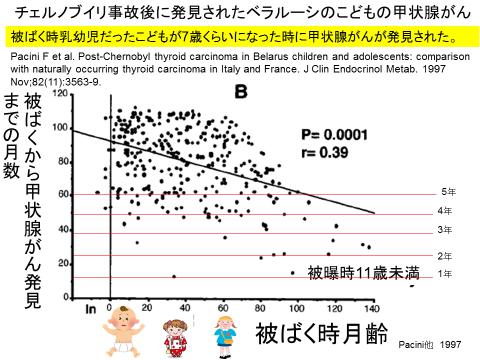

小児甲状腺がんの発症はどのくらいの期間で起こるのか。以下の図2は松崎道幸医師がチェルノブイリ事故によるベラルーシの子供の甲状腺がんについて作られた図である。高年齢の子どもたちに被曝後早くがんが発生し、0歳で被曝した子は約7年後に最も多く小児甲状腺がんが発生している。10歳近くで被曝した高年齢の子どもの方に被曝後がんが早く発生するのはがんの発生の機構が関係しているようである。この点は後に詳しく説明する。がんが0歳時に発生してがんと認められるのに7年かかるとしても10歳で被曝した子はすでに小さながんがあり、がんを抑制する免疫等のシステムが放射線で壊されたり、放射線でがんの成長が促進されたりするとがんが発症するようである。この時、がんの潜伏期間や有病期間をどう定義するかということが問題となる。

最近の分子生物学では、がんの発生から進展の全体像が明らかになりつつあるということである。

ICRP2007年勧告も指摘しているが、がんの発生と進展の多段階性が主張されている。

(1)イニシエーション(前腫瘍状態)

(2)プロモーション(前腫瘍状態の細胞の増殖と発達)

(3)悪性転化(がん化)

(4)プログレッション(進行の加速と浸潤性の獲得)

最近の研究の重要なポイントは遺伝子及びエピゲノム及び染色体の変異・欠失が蓄積していく点、この蓄積は前がん病変段階でも、がん化でも、がん悪性化でも同じである。そして放射線は直接、あるいは活性酸素を通じて間接的に各段階でがん化を促進する。

例えば膵臓がんであるが、日常では発見されてから半年位で半分が亡くなる進行・増殖が早いがんと考えられてきたが、実は遺伝子異常の発生から非転移性の原発性膵がん誕生まで11.7年が必要だそうである。

以上の考察から言えることは、放射線の影響があるかないかの二者択一の問題の捉え方は一面的であることである。甲状腺がんの発生・成長の各段階で放射線ががんの発症を促進すると考えるべきである。それ故、福島県をはじめとして子どもの甲状腺がんが著しく多発したのである。

図2 被曝時年齢と甲状腺がん発見期間

0歳の子供だと平均潜伏期間は7年位、がんが発生してから認定されてから手術までの期間4年位でしょうか。

2017年宗川吉汪氏は平均発症期間の精密な分析を行い罹患率の計算を行った。そして「3地域の罹患率の比較」を行った。17)

3地域の罹患率の比較 ( )内は95%信頼区間の下限地と上限値

-

| 3地域 |

先行検査 |

本格検査 |

| 13市町村 浜通り 高線量 |

1.3(0.8−2.0) |

4.1(2.2−6.8) |

| 12市町村 中通り 中線量 |

1.2(0.9−1.7) |

2.9(1.9−4.4) |

| 34市町村 その他 低線量 |

1.0 |

1.7(0.9−2.9) |

「この本格検査における3地域の罹患率の急激な上昇は、甲状腺がんの発症に原発事故が影響していることを明瞭に示して」いると結論している。

原発が甲状腺がん増加の原因であることの証拠

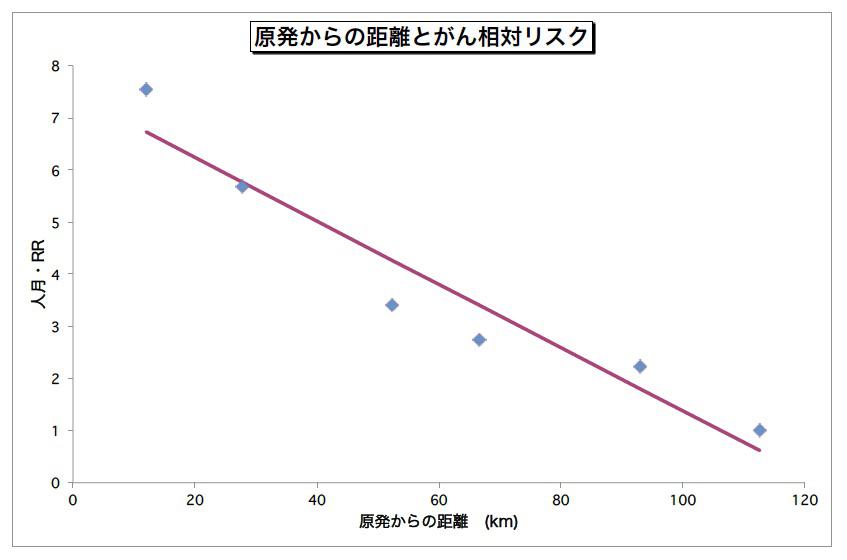

図3は医療問題研究会の山本英彦医師による福島原発からの距離と先行検査の小児がん発生率の関係を示している(危険率p=0.002)。18) 原発に近いほど発症率が高く、小児甲状腺がんの原因が福島原発事故にあることを明確に示している。

図3 福島原発からの距離と甲状腺がんの関係(NEWS No.485 p03) 拡大表示

ICRP被曝リスクモデルで福島での甲状腺がんの発生数を予測

さらに「子供の甲状腺がんの発生の原因が福島原発の放出放射性物質でない」という連名意見書の誤りを示す議論を追加する。

「ICRP被曝リスクモデルで福島での甲状腺がんの発生数を予測してみる」

市民と科学者の内部被曝問題研究会会員 渡辺悦司

渡辺氏はICRP被曝リスクモデルを用いて、アメリカ国防総省の甲状腺被曝量の推計等を基に、福島での甲状腺がんの発生数を予測している。その結果によれば事故時に0歳から18歳であった福島県の子供30万人について、甲状腺がんの過剰発生数の予測値は、次のとおりである。最大値には朝日新聞に基づく補正値を採用している。

(1)ICRPリスクモデルで54〜1111人(生涯期間)

(2)ECRR補正後で2160〜4万4440人(生涯期間)

(3)現在までの5年間で123〜2539人

この渡辺氏のICRPに基づく計算も子どもの甲状腺がんは福島原発事故で多数発生していることを示している。

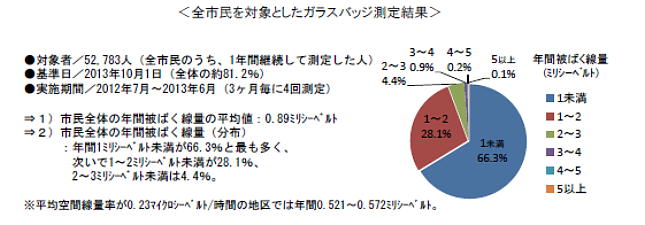

(2)住民の放射線被ばく線量の現状

連名意見書は住民の被曝量を推計しているが著しい過小評価がある。(1)通常の測定ではガンマ線のみでアルファ線,ベータ線が測れない。(2)ガラスバッジによる個人線量計は面に垂直な特定の方向しか検出しない。そのため数分の1の小さな数値しか出ない。(3)初期のヨウ素の放出量について正確な値はわからないが、国は過小評価している。(4)国のモニタリングポストが放射線量を半分近くの値に過小評価する。(5)放射性微粒子による内部被曝が特に危険である。

ガラスバッジに関してその測定の誤りが指摘されている。連名意見書は次のように言っている。

個人線量計を装着して個人モニターが可能になってからの線量計側では、空間線量と行動から推定する被ばく線量よりも低い傾向が見られた(図3) (p20)

|

ガラスバッジを用いた被曝線量測定は疑問が出されている。黒川眞一氏は早野龍五氏達のガラスバッジの精度やバックグラウンドなどのデータ処理について疑問を提出している19)。その結果、宮崎・早野論文の信頼性が問われている。さらに同論文は重大な誤りがある。同論文の第一式において、個々人の空間線量値に対するガラスバッジの線量値の比を取り、その比率を全市民について平均をとっている。数学では比率を平均することができない。この場合は被曝線量の重みをかけて平均しなければならない。それ故、一連の宮崎・早野論文は出発点から誤っている。正しくはガラスバッジで測った集団線量と空間線量から求めた集団線量を比較しなければならない20)。それ故、連名意見書の主張の根拠がなくなった。ガラスバッジメーカーのアドバイザーである柴田徳思氏はガラスバッジの欠陥や解析の誤りについて知らなかったのだろうか。

PAGETOP

| 日本では、年間20ミリシーベルトの低線量被ばくとその健康影響や、20ミリシーベルトを避難指示の基準とすることの合理性等について、平成23年11月から同年12月にかけて行われた低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループにおいて専門家を交えて議論された。その結果、「国際的な合意に基づく科学的知見」によれば、「放射線による発がんリスクの増加は、100ミリシーベルト以下の低線量被ばくでは、他の要因による発がんの影響によって隠れてしまうほど小さく、放射線による発がんのリスクの明らかな増加を証明することは難しい。」「現在の避難指示の基準である年間20ミリシーベルトの被ばくによる健康リスクは、他の発がん要因によるリスクと比べても十分に低い水準である。」「年間20ミリシーベルトという数値は、今後より一層の線量低減を目指すに当たってのスタートラインとしては適切である」。とする見解が報告書にまとめられている。この見解は現在でも正しく、有効である。(p20−21) |

このように連名意見書では根拠を示さず、ワーキンググループの結論をそのまま引用している。崎山氏の疫学調査を用いた「数ミリシーベルトの低線量の被曝も危険である」とする主張に対する反論がほとんどなされていない。★5章で見たように低線量被曝の精密な論文に根拠のない疑問を提示しているだけである。全体として低線量被曝が数ミリシーベルトまで危険であることが疫学調査で示されている。これが被曝の科学の大きな流れであることが理解される。如何にこじつけようと科学の進歩を止めることはできない。低線量被曝のデータや低線量被曝の総合報告が発表されている。事故以前の被曝基準が年間1mSvであり、人間が事故後も放射能耐性を持たないのであるから、おなじ1mSvが危険であることには変わりはない。年間20mSvにするのは経済的理由である。事故に責任のない一般住民には被曝被害に見合う経済的利益は皆無である。だからICRPの原則リスク・ベネフィット論からしても一般公衆の基準は本来0mSvであるべきである。それ故、加害者は避難を保障し、賠償をすべきである。

さらに最近の被曝の科学の進歩に関して付け加えると、遺伝子解析によると被曝によってがんを発生したり、がん抑制機能を失うなど結果としてがんを促進する遺伝子が発見され、それが蓄積することである。このような危険な遺伝子を持つ人が1〜6%存在するといわれ、その人たちにとって安全な線量はないということである。

PAGETOP

連名意見書は最後に次のように言う。

福島原発事故以後、我が国では、国際機関で合意されている低線量放射線影響の科学的常識から外れて、低線量放射線健康影響のリスクが大きいとみなすごく一部の「専門家」の影響で、必要以上に被ばくを怖れ、不安にかられている人々が大勢でたことは、今こそ推進すべき福島の復興を阻害する不幸な事態である。『崎山意見書』で主張されている内容の多くは、正に不必要に低線量被ばくを危険視するもので、良識ある専門家には受け入れられないものである。

我が国の訴訟において、国際的に合意の得られている範囲を超えて、低線量放射線の被ばくに健康影響があるとの判断がなされることがあれば、福島の復興が遅れ、コミュニティの再建に大きな影響を及ぼす。これは被災地住民の希望に反することである。加えて、健康影響に関する国民の不安感が益々増大し、患者の診療に不可欠な医療放射線の利用に対してまで不安感が広まり、また、放射線防護・管理その他の規制の根拠が損なわれるなど、社会の多方面にわたり多大な悪影響が及ぼされることになる。低線量被ばくに関する科学的検証に基づく国際的な合意の内容をふまえた、適切な判断がなされるよう望む。(p21) |

この言葉が正当で国民にとって正しい判断であるためには「国際機関で合意されている低線量放射線影響の科学的常識」が正しいことが前提である。しかし、以上みてきたように最近の科学の進歩から大きく取り残された被曝被害を過小に評価する誤った見解である。これが日本の一流の科学者たちの結論であるとすれば科学に対する国民の信頼は全くなくなってしまうであろう。

特に放射性微粒子による内部被曝とその被曝による活性酸素を通じた様々な健康破壊が増加しているのである。これがチェルノブイリで発見され、福島で不幸にも再現されつつある悲劇の実態である。

ここで言う「国際機関で合意されている科学的常識」とはなんであろうか。「良識ある科学者とは」誰であろう。起こっている現実の被害を隠蔽し、被害者を見捨てる連名意見書の科学者である。ここでの「低線量被曝に関する国際的合意」とは低線量被曝の切り捨てであり、内部被曝の無視であり、被害者を放置することである。原発を推進して被害を及ぼした加害者が被害者に向かって、「国際的に合意の得られている範囲を超えて、低線量放射線の被ばくに健康影響があるとの判断がなされることがあれば、福島の復興が遅れ」、不安が増すというのである。

まさに連名意見書は先に引用したグロジンスキー教授の言うとおりの原子力推進派の国際的主張である。確かに被告国側の代理人はヤブロコフたちの本を「絶版だ」と騒いでいた。血のにじむような苦労で集められた被害報告に対するなんという無知であろうか。傲慢さであろうか。ニューヨーク・アカデミーの編集者の報告をネットで見た人は私のように多くいたはずであり、貴重な報告として敬意を払っている。

連名意見書提出者たちは特定の原子力推進に関係する利害に捕らわれ、時代の進歩に取り残され、客観的な判断力を失った人たちなのである。

また、実際の裁判を傍聴して感じるのは被害の現状を訴え、その救済を切々として訴える被災者に対する東電や国側の非情な人権無視の態度である。大量殺人にも匹敵する事態を引き起こしながら、誠実な考察や答弁を一切行わない現状は人権としても許すことができない。

PAGETOP

1)『福島への帰還を進める日本政府の4つの誤り』澤田昭二他、旬報社、2014年

2)『放射線被曝の歴史』中川保雄 技術と人間 1991年、同増補版、明石書店、2011年

3)『チェルノブイリ被害の全貌』ヤボロコフ他著、星川淳他訳、2,013年

4)新・環境学III −有害人工化合物/原子力−市川定夫著 藤原書店 2008年

5)放射性セシウムが人体に与える医学的生物学的影響−チェルノブイリ原発事故被曝の病理データ− ユーリ・I・バンダジェフスキー著 久保田護訳 合同出版2011年

6)放射性セシウムが生殖系に与える医学的社会学的影響―チェルノブイリ原発事故その人口「損失」の現実― ユーリ・I・バンダジェフスキー/N・F・ドウボバヤ著 久保田護訳 合同出版 2013年

7)未来世代への「戦争」が始まっている−ミナマタ・ベトナム・チェルノブイリ― 綿貫礼子、吉田由布子著 岩波書店 2005年

8)放射能汚染が未来世代に及ぼすもの 綿貫礼子編、吉田由布子、二神淑子、リュドミラ・サアキャン著 新評論 2012年

9)原発問題の争点−内部被曝・地震・東電− 大和田幸嗣、橋本眞佐男、山田耕作、渡辺悦司著 緑風出版 2012年

10)放射線被曝の争点−福島原発事故の被害は無いのか― 渡辺悦司、遠藤順子、山田耕作著 緑風出版 2016年

11)低線量汚染地域からの報告−チェルノブイリ26年後の健康被害− 馬場朝子、山内太郎著 NHK出版 2012年

12)国連「健康に対する権利」特別報告者アナンド・グローバー氏・日本への調査(2012年11月15日から26日)に関する調査報告書

または こちら

13)東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家会議 第6回議事録

14)ラルフ・グロイブ、アーネスト・スターングラス著、竹野内真理訳『人間と環境への低レベル放射線の脅威』あけび書房、2,011年

15)ペトカウ効果から学んだ低線量内部被曝の話 児玉順一著 アヒンサ―第6号 2016年

16)『放射線必須データ32』田中司朗他、創元社

17)『福島甲状腺がんの被ばく発症』宗川吉汪、文理閣 2017年

18)「福島原発からの距離と甲状腺がんの関係」山本英彦、医療問題ニュース No.485

19) 記事の紹介 A.週刊金曜日6月30日号 B.ガラスバッジに関して

20)宮崎・早野論文には単純な数学の誤りがある―比率を平均している

|